2023年大河ドラマ『どうする家康』が始まりました。若き家康が、悩みや葛藤を抱えながらも、戦(いくさ)に向う姿がリアルで、胸に迫ります。また周囲の家臣たちも、個性的で魅力的です。よく知られている「徳川四天王」以外にも、いぶし銀のようにキラリと光る者たちが家康を支えていました。ドラマがより楽しめるように、そんな粒ぞろいの家臣を紹介。

第1回は、鳥居元忠(とりいもとただ)です。

伏見城の別れ

「言うてくだされ、『死ね』と。さあ、『彦、死ね』とおっしゃりませ」

鳥居彦右衛門元忠(とりいひこえもんもとただ)というと、筆者はまずこの台詞を思い出します。昭和56年(1981)に放送されたテレビドラマ『関ヶ原』の、鳥居彦右衛門と主君徳川家康の別れのシーンです。ドラマでは彦右衛門を芦田伸介さん、家康を森繁久彌さんという両名優が演じていました。

慶長5年(1600)6月17日。会津の上杉景勝(うえすぎかげかつ)討伐のため大坂城を進発した徳川家康は、伏見城(京都市伏見区)に入ります。当時、伏見城の留守居役を務めていたのは、家康の家臣鳥居彦右衛門元忠でした。その夜、主君を酒でもてなし、会津攻めへの同行を願う彦右衛門に対し、家康はつらい命令を下さなければなりません。

「わしが会津へ向かえば、上方で治部少輔(じぶのしょう、石田三成〈いしだみつなり〉)が必ず兵を挙げる。そして西国大名らをかき集め、まずこの伏見城を攻めて来るであろう。その数、10万。いや、もっと多いかもしれぬ」

家康の心中を悟り、わずかに笑みを浮かべてうなずく彦右衛門に、家康は「すまん」と謝り、「兵は何人要るか、所望するだけ置いていこう」と問うと、彦右衛門が口を開きます。

「兵は、これから殿が天下を取る戦(いくさ)のときに、いくらでも要りましょう。ここはどうせ落ちる城。捨て駒は少ないに越したことはござりませぬ。水くさい。『彦、死ね』。それで済むことでござる」

言葉に詰まる家康。彦右衛門は続けて、

「殿。この彦右衛門には、遠慮のう言うてくだされ。三河武士がいかに奮戦玉砕するかを天下に示すのが、彦右衛門のお役目でござりましょうが。言うてくだされ、『死ね』と。さあ、『彦、死ね』とおっしゃりませ」

「彦……」

「はいっ」

「……酒を飲もう」

忠臣に、「死ね」とはとても言えない家康でした。盃をあげつつ、今川家の人質時代を思い出し、「お前の体でわしの足を温めてもろうたこともある」と涙ぐみ、「最後まで世話になる」と言うと、彦右衛門は「なんの。武士としてもう一度、夢を見ることができ申す。殿、彦右衛門、うれしゅうござる」と言うと、一礼して立ち上がり、不自由な左足を引きずって、部屋を去っていきました。家康は両手で顔を覆って、泣き出してしまいます。彦右衛門と家康の関係性をワンシーンに凝縮させた、名場面でした。

伏見城

伏見城

竹千代様のご出馬される日にそなえ

徳川16神将の一人にも数えられる鳥居彦右衛門元忠は、天文8年(1539)、三河国(愛知県東部)の松平広忠(まつだいらひろただ、家康の父)の家臣・鳥居伊賀守忠吉(いがのかみただよし)の3男に生まれました。家康よりも3歳年長です。以下、生涯のハイライトシーンを追ってみます。

三河岡崎を離れて駿府(静岡市)の今川義元(よしもと)の人質になっている、松平広忠の息子・竹千代に彦右衛門が近侍するのは、13歳のときでした。その4年前、長兄の源七郎忠宗(げんしちろうただむね)が松平広忠に従って、三河渡河原(わたりがわら)の戦いで討死しています。次兄は僧籍にあったため、彦右衛門が鳥居家の跡取りでした。

人質時代の竹千代は鷹狩にあこがれていたらしく、百舌鳥(もず)を鷹に見立てて、彦右衛門に鷹のように躾(しつ)けるように命じますが、なかなかうまくいきません。ある時、癇癪を起こした竹千代は、彦右衛門を縁側から庭に蹴り落とします。この話を聞いた彦右衛門の父忠吉は、喜びました。

「お心のままに振る舞われる竹千代様は、あっばれ大将の器をそなえておられる」

そして彦右衛門と会った際、忠吉は「お前は心を広くもち、竹千代様をお支えせよ。細かいことで制してはならぬ。忠勤を励め」と、息子を諭したといいます。

また忠吉は、竹千代が先祖の墓参のため岡崎に一時帰国した際、ひそかに竹千代を蔵に連れて行き、今川家に内緒で貯めている米や銭を見せました。

「年月をかけ、こうして蓄財いたしましたのは、ひとえに竹千代様が岡崎にお帰りになられて、ご出馬される日にそなえ、兵を育み、軍用に事欠かぬようにするためです」

祖父清康(きよやす)以来、松平家に仕える老臣が涙を浮かべて語る姿に、竹千代も少なからず心を動かされたでしょう。当時、竹千代の父・広忠はすでに他界しており、本来の居城である岡崎城本丸には、今川家の城代が入っていました。そうした中で忠吉は岡崎惣奉行を務め、収穫の大半を今川家に納めながらも、懸命に蓄財に努めていたのです。そんな忠吉の息子彦右衛門が、家康の忠臣となっていくのは当然だったのかもしれません。

百舌鳥

百舌鳥

旗本先手役の指揮官

駿府での人質生活が続く中、竹千代は13歳で元服。今川義元の「元」の字を授かり、松平次郎三郎元信(じろうさぶろうもとのぶ)、その後、松平蔵人佐元康(くらんどのすけもとやす)と名乗りました。

永禄元年(1558)、三河寺部(てらべ)城の鈴木重辰(すずきしげたつ)が尾張(愛知県西部)の織田氏と通じて今川氏から離反すると、元康に鎮圧の命令が下ります。これが元康の初陣であり、彦右衛門の初陣でもありました。元康は寺部城を攻略し、初陣を勝利で飾ります。以来、家康の側には常に彦右衛門の姿がありました。

桶狭間(おけはざま)の戦いの折、元康ら松平勢は今川義元より、大高(おおだか)城への兵糧(ひょうろう)入れと、丸根砦(まるねとりで)の攻略を命じられます。彦右衛門は馬廻(うままわり)として元康の脇を固め、砦攻略に貢献しました。

桶狭間で義元が織田信長に討たれると、元康は今川家と手を切ることを決断、三河統一を目指すことになります。やがて信長と同盟を結び、名を元康から家康に改めて、今川家からの独立を表明しました。

その直後、三河で激しい一向一揆が起こります。それは一向宗徒だけの蜂起ではなく、三河の反家康勢力がこぞって一揆勢に加担した大規模なもので、さらに家臣の中からも一揆に加わり、敵対する者が少なからず出るという、まさに家康にとって大ピンチでした。彦右衛門の鳥居一族も一向宗でしたが、彦右衛門は父忠吉とともに、一貫して家康の側から離れていません。家康は自ら先頭に立って一揆勢と戦い、鎮圧に成功します。この苦難を乗り越えて、永禄9年(1566)頃までに、家康は三河統一を達成。苗字を「徳川」に改め、三河守に叙任されました。

三河を統一した家康は、軍制改革を行います。徳川軍を西三河衆(旗頭・石川家成〈いしかわいえなり〉、のち石川数正〈かずまさ〉)、東三河衆(旗頭・酒井忠次〈さかいただつぐ〉)、旗本(家康直轄)の3部隊の構成とし、旗本の中に家康の馬廻とは別に、積極的に戦闘に加わる精鋭部隊「旗本先手役(せんてやく)」を新設しました。その指揮官として本多忠勝(ほんだただかつ)、本多広孝(ひろたか)らと並んで、彦右衛門が抜擢されます。彦右衛門の武将としての能力を、家康が高く評価していたことがうかがえます。

旗本先手役を率いる彦右衛門はその後、遠江(静岡県西部)進攻や元亀元年(1570)の近江姉川の戦い、元亀3年(1572)の遠江三方ヶ原(みかたがはら)の戦い、天正3年(1575)の三河長篠(ながしの)の戦いで奮戦しました。ところが同年の遠江諏訪原(すわはら)城の戦いで、アクシデントに見舞われます。周辺の地理をよく知る彦右衛門が斥候(せっこう、偵察)に出たところ、敵の武田(たけだ)勢に狙撃されて左足に被弾、落馬したのでした。幸い味方に助けられましたが、以後、左足を動かすのが不自由になります。しかし彦右衛門の名を天下に示す戦いの舞台が訪れるのは、それからでした

鳥居家家紋「鳥居笹」

鳥居家家紋「鳥居笹」

大乱を制した黒駒の戦い

天正10年(1582)3月、織田信長の甲州攻めにより、甲斐(山梨県)武田氏は滅亡。家康は信長より駿河(静岡県東部)一国を与えられ、三河・遠江・駿河が徳川家の領国となりました。

その3ヵ月後、本能寺の変で信長が討たれます。激震が全国に走る中、とりわけ織田家の領国となって日の浅い武田旧領の甲斐・信濃(長野県)・上野(こうずけ、群馬県)では、統治する織田家臣が敗走したり、討たれて、領主不在となったため、近隣大名による争奪戦が始まります。すなわち越後(新潟県)の上杉景勝、相模(神奈川県)の北条氏直(ほうじょううじなお)、そして家康の三つ巴の争いでした。「天正壬午(てんしょうじんご)の乱」と呼ばれます。

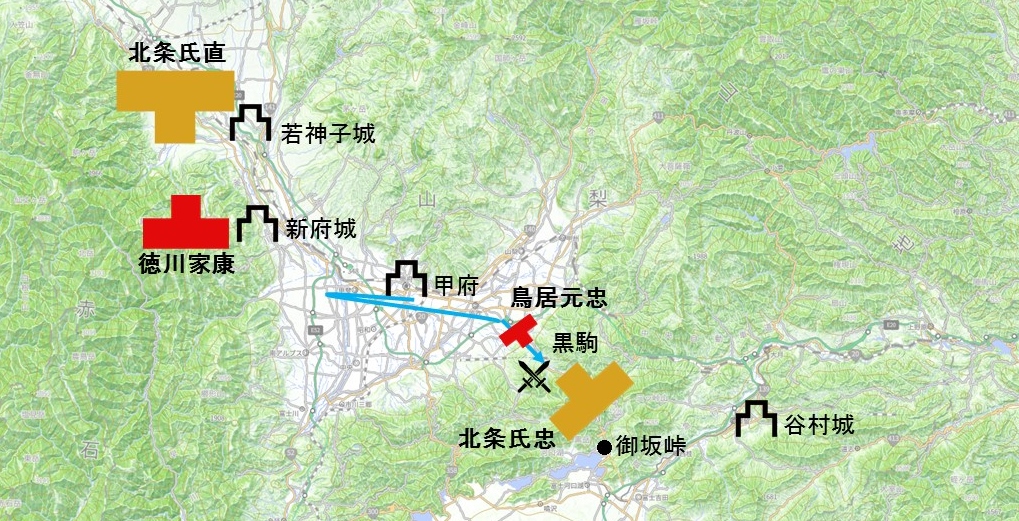

この時、上杉景勝は南下して信濃川中島を押さえますが、家中に内乱が生じて、それ以上進めず。家康は甲府を押さえ、次に信濃の諏訪(すわ)氏を味方につけようとしますが失敗。一方、北条氏直は上野を押さえると、2万の大軍で碓氷(うすい)峠を越えて信濃を席捲、さらに南下して甲斐をねらい、若神子(わかみこ)城(北杜市)に入ります。対する家康は8000の軍勢で、新府(しんぷ)城(韮崎市)に陣取りました。兵力では家康が劣勢ですが、徳川軍は戦意が高く、にらみ合いが続きます。

この状況に、小田原城にいる氏直の父・北条氏政(うじまさ)は、別働隊に家康の背後を衝かせるべく、弟の氏忠(うじただ)に1万の兵を与えて甲斐に向かわせました。氏忠は御坂(みさか)峠を越えて徳川の兵力が手薄な甲府を奪い、氏直と連携して家康挟撃を図ります。その手薄な甲府を守っていたのが、彦右衛門でした。

兵力わずか1500の彦右衛門は、北条氏忠軍の接近を知ると新府城方面に退却を開始。甲府の徳川勢が逃げ出したことを知った北条軍は、黒駒(くろこま)付近の村々で略奪を行いました。しかし、これが彦右衛門の計略だったのです。

黒駒の戦い(国土地理院地図を加工)

黒駒の戦い(国土地理院地図を加工)

夜間、ひそかに黒駒に向かうと、夜明けとともに略奪で分散している北条勢に襲いかかり、片っ端から撃破しました。北条勢は態勢を整える間もなく、名だたる者300人余りが討たれて敗走。彦右衛門はさらに御坂峠を越えて、郡内(甲斐東部)を押さえる谷村(やむら)城(都留市)をも奪いました。そして黒駒で討ち取った敵の首を新府城に送り、若神子城の北条氏直勢から見えるようにさらすと、挟撃策が破綻した北条勢は戦意を喪失、徳川と講和して甲斐・信濃から手を引いたのです。まさに彦右衛門の黒駒の勝利が大乱を制し、家康に甲斐・信濃2国をもたらす殊勲となりました。

なおこの時、甲斐に武田の名将馬場信春(ばばのぶはる)の娘が潜伏していると告げる者がいて、家康は彦右衛門に探して連れてくるよう命じます。しばらくして彦右衛門は、見つかりませぬと報告。後日、家康が潜伏を告げた者に、まだ見つからないのかと尋ねると、その者は「実は馬場の娘は鳥居殿がかくまい、本妻のようにしております」と告げ、家康は「彦め、万事抜け目のない奴だ」と大笑いしたといいます。

「三河武士の鑑」

天正12年(1584)、家康と羽柴秀吉(はしばひでよし)が直接対決した小牧・長久手の戦いには、甲斐を守る彦右衛門は参加していません。翌年、徳川から離反した信濃上田城の真田昌幸(さなだまさゆき)攻めに、彦右衛門は平岩親吉(ひらいわちかよし)、大久保忠世(おおくぼただよ)とともに主将として指揮を執りますが、敗退。忠世の弟忠教(ただたか)が記した『三河物語』には、彦右衛門も平岩も臆病風に吹かれ、忠世が提案する攻撃を退けたとありますが、『名将言行録』は真田の謀略を警戒して忠世に対し、うかつに攻めることを戒めたと記します。彦右衛門の戦歴を思えば、後者に真実味があるようにも思えます。

その後、秀吉に臣従した家康が上洛し、随行した彦右衛門に秀吉が官位の叙任を勧めると、こう言って断固断りました。

「三河譜代のそれがしは、万事粗忽(そこつ)なれば、殿下(秀吉)の御前に出仕する器量ではございませぬ」

そして、記事の冒頭に戻ります。

彦右衛門が家康と別れの盃を交わしたひと月余り後、西軍10万余りが伏見城を取り囲み、7月29日に総攻撃が始まりました。籠城する彦右衛門の徳川勢は、1000人にも満たない数です。

それでも攻め寄せる大軍を6度も押し返した後、8月1日には彦右衛門自ら城外に出て、敵を3度も切り崩しました。やがて疲労した彦右衛門を、敵の雑賀重次(さいかしげつぐ)が組み伏せますが、城将の名誉を重んじた雑賀の勧めで、彦右衛門は自刃します。享年62。

その最期は、こう評されました。

「三河武士の鑑(かがみ)」

参考文献:大久保彦左衛門『現代語訳 三河物語』(ちくま学芸文庫)、平山優『天正壬午の乱』(戎光祥出版)、岡谷繁実『名将言行録』(牧野書房)、菊地浩之『徳川十六将』(角川新書) 他