三条天皇は日本の第67代天皇。2024年の大河ドラマ『光る君へ』では、公卿のトップに立つ藤原道長と対立し、内裏で孤独を深めていく天皇を、木村達成さんが演じます。

▼毎度おなじみ藤原道長さん。でも、意外な顔も見つかるかも?

藤原道長がカリスマになった意外な理由って?

ねじれた東宮生活25年

三条天皇は冷泉(れいぜい)天皇の第2皇子で、名は居貞(いやさだ/おきさだ)。母は藤原道長の長姉・超子(ちょうし/とおこ)です。

居貞親王は11歳だった寛和2(986)年に、7歳で即位した年下の一条天皇の東宮(とうぐう、皇太子のこと)となりました。その後、寛弘8(1011)年に一条天皇が病に倒れて譲位するまで、25年間を東宮として過ごし、36歳で第67代天皇に即位します。三十代後半になってからの即位は、当時としては遅く、あまり例のないことでした。

居貞親王が年下の天皇の東宮になったのには、少し複雑な事情があります。

三条天皇の父・冷泉天皇には持病があり、短い在位期間となりました。その後を継いだのが弟の円融(えんゆう)天皇で、冷泉天皇の第1皇子である花山(かざん)天皇が即位するまでの、中継ぎの天皇だったとも言われています。

しかし、円融天皇は譲位する際に、自らの第1皇子を花山天皇の東宮にするよう望みました。それが7歳で即位した一条天皇です。花山天皇の異母弟にあたる居貞親王が、一条天皇の東宮に回り、冷泉天皇系と円融天皇系、2つの皇統から交互に天皇が即位していくこととなったのです(交互に即位するという約束があったという説もあります)。

▼花山天皇も、物語の主人公になりそうな御方です

愛する人が、子を宿したまま死去。花山天皇は悲劇の君?それとも破天荒な好色家?

三条天皇と藤原道長は折り合いが悪かった。その理由とは?

平安時代に摂関政治で栄華を築いた藤原道長と三条天皇は、叔父と甥の関係でしたが、あまり仲が良くありませんでした。三条天皇が道長の考えに同意しないこともあれば、道長が三条天皇の意向を聞かないことも多かったようです。息の合わない二人に公卿たちの足並みも乱れ、連絡の行き違いなどにより朝廷の行事に人が集まらないといった事態も頻発しました。

三条天皇と道長の折り合いが悪かった理由は、いくつか考えられます。

1.超子の不在

一条天皇の母・詮子(せんし/あきこ)と道長は仲の良い姉弟で、詮子はときに一条天皇と道長の橋渡し役にもなりました。

しかし、超子は道長とは年齢が離れていて、三条天皇が7歳のときに亡くなっています。そのため、三条天皇と道長はお互いに身内意識が薄かったと推測されます。

2.娍子の存在

三条天皇には、東宮時代から寵愛する妃(ひ)・娍子(せいし/すけこ)との間にすでに多くの皇子がいました。娍子の父は大納言(だいなごん)兼左大将(さだいしょう)の藤原済時(なりとき)。もし、三条天皇の皇子が即位することになれば、道長は天皇の外戚ではなくなってしまいます。

道長は、正室・倫子(りんし/ともこ)との間に生まれた娘の姸子(けんし/きよこ)を三条天皇の中宮(ちゅうぐう、后のこと)とする一方で、長女の彰子(しょうし/あきこ)が生んだ敦成 (あつひら)親王の即位を急ぐようになっていったのです。

3.メンターは実資

道長と意見が対立したときに、三条天皇が相談役として頼りにしていたのが、公卿の藤原実資(さねすけ)です。実資はときに、道長の専制を苦々しげに批判しています。三条天皇もまた、実資に似た真面目で一本気な性格をしていたのかもしれません。

▼藤原実資、恐ろしい子……!

唯一道長に対抗できた男!藤原実資、89年の生涯と人物像

追い打ちをかけるように長和3(1014)年2月、内裏が火災で焼失。翌3月にも大宿直(おおとのい)からの出火で、内蔵寮不動倉(くらりょうふどうそう)などまで火が移り、累代の宝が失われました。

道長は兄の道綱(みちつな)とともに「天道(天の神、天帝)が主上(三条天皇)を責め奉っているのです」と奏上(そうじょう)し、言外に退位を迫っています。

片方の目が見えず、耳も……壮絶な病との戦い

精神的な疲労によるものだったのか、三条天皇はこの頃になると、重い病に悩まされていました。長和3(1014)年3月には「片目が見えず、片耳が聞こえない」「左目がほとんど見えず、鼻も利かない」と側近に打ち明けるほどに。

その後も体調不良が続く三条天皇は、長和4年(1015)には道長を准摂政として政務をまかせるなどし、なんとかして天皇の座にとどまろうとします。しかし体調は回復せず、娍子との間に生まれた敦明(あつあきら)親王を次の東宮に立てることを条件として長和5(1016)年、道長の孫の後一条天皇(敦成親王)に譲位しました。

百人一首には、「ご体調が普通ではなく、天皇の位を去ろうと思っていらっしゃる頃に、明るい月をご覧になって」三条天皇が詠んだとされる歌が収録されています。

心にもあらで 憂世に長らへば 恋しかるべき 夜半(よは)の月かな

『百人一首』より

「心ならずもこのつらい世に生き長らえたなら、(内裏で眺めた)夜更けの月を、恋しく思い出すことだろう……」

月は最愛の女性、皇后の娍子を意味しているという説もあります。

長い東宮時代を経て、政務に意欲を抱いて臨んだ在位は5年。その5年も命を削るように過ごして、三条天皇は退位の翌寛仁元(1017)年、42歳の若さで崩御しました。

*女性の名前の訓読みは一説です。平安時代の人物の読み仮名は、正確には伝わっていないことが多く、音読みにする習慣もあります。

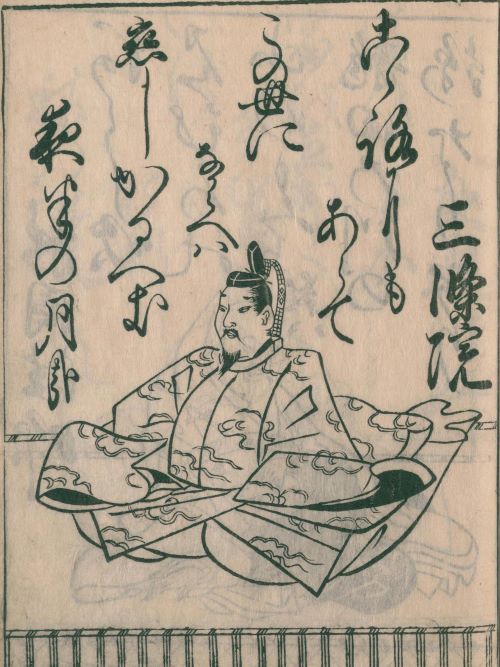

アイキャッチ:三条院の詩『百人一首 姥が詠んだ時』より 葛飾北斎

出典:メトロポリタン美術館

参考書籍:

『藤原道長』著:山中裕(吉川弘文館)

『小右記6』編:倉本一宏(吉川弘文館)

『天皇の歴史03 天皇と摂政・関白』著:佐々木恵介(講談社)

『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)

『国史大辞典』(吉川弘文館)

『改訂新版 世界大百科事典』(平凡社)