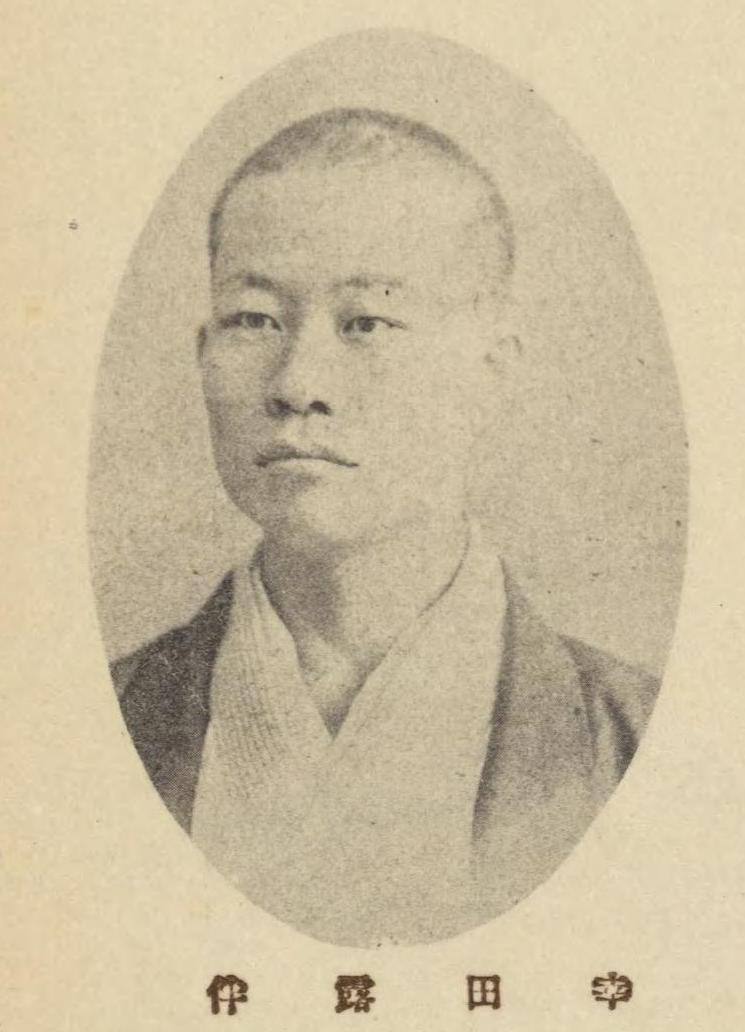

幸田露伴は明治から大正にかけて活躍した日本の文豪で、独特な文体と深い人間洞察で知られています。代表作には「五重塔」や「風流仏」などがあり、伝統と革新を融合させた作品群が評価されています。この記事では、露伴の人生や文学的特徴を3分でわかりやすく解説します。

▼コミックスはこちら

岸辺露伴は動かない カラー版 1 (ジャンプコミックスDIGITAL)

日本近代文学の巨人

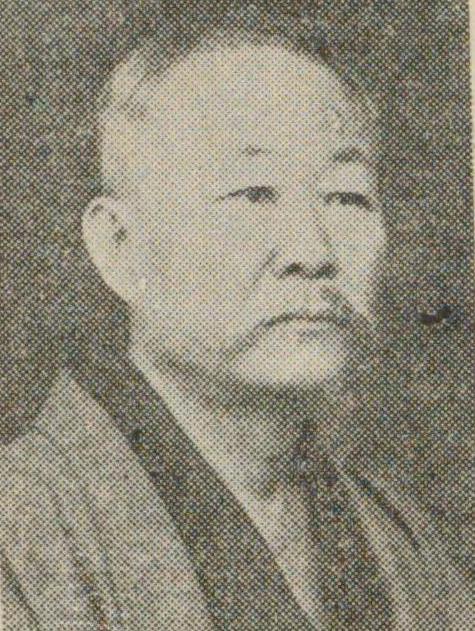

幸田露伴は、明治から昭和にかけて活躍した小説家・随筆家・考証家です。日本の文学界に残した彼の功績はとても大きく、その偉大さから「大露伴」とも呼ばれます。

大変失礼ながら、彼の人生を勝手にハイライトにしてみました。

16歳:父の勧めで電信修技学校に入学する。

18歳:同校卒業後、北海道の余市 (よいち) に電信技手として赴任する。このころ、坪内逍遥『小説神髄』を読んで文学への夢と職業との矛盾に悩む。

20歳:「この逆境を抜け出すのだ!」と一念発起。東京に戻り、創作を志す。

22歳:処女作の短編『露団々(つゆだんだん)』を発表。同年、『風流仏 (ふうりゅうぶつ) 』を発表。恋を失った彫刻師が女に似せて彫った仏像に生命を吹き込むという異色作で大成功。文壇で一躍有名に。

24歳:『五重塔』の連載を開始。無骨な大工の創造への飽くなき執念と意地を描き、評価を確実なものにする。このころから尾崎紅葉と並んで文壇をリードし、「紅露時代」と呼ばれる。

28歳:山室幾美と結婚。

37歳:後に随筆家・小説家となる次女・文(あや)が生まれる。

38歳:長編『天(そら)うつ浪(なみ)』を中絶。日露戦争後の「自然主義」を中心にした文壇を嫌悪し、創作活動を辞め、考証・史伝・随筆の世界に新しい領域を開く。

41歳:京都帝国大学の講師を務め、後に文学博士の学位を受ける。

43歳:幾美が死去。2年後には長女・歌も亡くなる。その年、児玉八代(やよ)と再婚。

52歳:史伝『運命』を発表。後に「史伝の最高峰」と評される。

53歳:『芭蕉七部集』の評釈に着手。以降特にこの評釈に心血を注ぎ、亡くなる年に至ってようやく完成する。

70歳:文化勲章を受章。この後ふたたび創作に意欲を燃やす。

73歳:『連環記』を発表。仏教の無常観を軸に、さまざまな人間たちの生と死を描き分け、人生の奥行きを彷彿する作品として、後に「最後の傑作」と呼ばれる。

79歳:戦後に移り住んだ千葉県市川市の自宅において没する。

ペンネームの意味は「たとえ野宿しようとも」(=俺は、作家になる!)

幸田露伴は慶応3(1867)年、江戸・下谷の幕臣の家系に生まれ、昭和22(1947)年に亡くなるまで、数多くの名作を生み出しました。

10代で電信技手の仕事を得たものの創作に目覚めた若き青年は、北海道の勤務先を辞して、東京に戻ります。その道中で、彼はある句を詠みます。

それが、

「里遠し いざ露と寝ん 草枕」

という句。

「どれだけ遠くても、たとえ野宿しようとも、必ず故郷へと戻るのだ(=そして必ず作家になるのだ)」

という彼の決意がにじみます。

「露伴」の号(ペンネーム)はこの句から生まれたのでした。

代表作は短編小説『五重塔』

彼は幼い頃から儒学を学び、曲亭馬琴(きょくていばきん)や柳亭種彦(りゅうていたねひこ)らの小説をはじめ、中国の小説を耽読していました。

そうした影響を受けて、彼の文学は東洋の哲学や文学についての幅広い教養を駆使し、勇ましい東洋風の作風に特徴があります。

たとえば24歳で発表した『五重塔』は抜群の腕前をもちながら、鈍重な性格ゆえに「のっそり」とあだ名される大工・十兵衛を主人公に、文語体で書かれた物語。

【あらすじ】

東京・谷中(やなか)感応寺 (かんのうじ)で五重塔が建立される計画を知った十兵衛。またとないチャンスに奮い立ち、先輩から仕事を奪い取って独力で塔を完成させる。

ところが、彼が人生を懸けた塔の落成式の前日、暴風雨が襲う。

しかし、荒れ狂う雨風にも塔は微動だにせず、十兵衛の無骨な意地と大工としての執念が実ったのだった——。

特に暴風の描写は圧巻で、迫真に迫る名調子が続きます。

上りつめたる第五層の戸を押明けて今しもぬつと十兵衞半身あらはせば、礫(こいし)を投ぐるが如き暴雨の眼も明けさせず面(おもて)を打ち、一ツ残りし耳までも※断(ちぎ)らむばかりに猛風の呼吸(いき)さへ為(さ)せず吹きかくるに、思はず一足退(しりぞ)きしが屈せず奮つて立出でつ、欄を握むで屹(きっ)と睥(にら)めば天(そら)は五月の闇より黒く… (※は「てへんに止」)

ちなみに、この五重塔は昭和32年まで実在していました(放火により焼失)。

この他にも小説では、

『風流仏』『いさなとり』『風流微塵蔵 (みじんぞう)』『連環記』

史伝では、

『頼朝』『運命』『平将門』

などが代表作に挙げられます。

同級生は漱石・子規・紅葉

慶応3(1867)年生まれの作家には、夏目漱石・正岡子規・尾崎紅葉らがいます。

特に『金色夜叉』など、ありのままを描き出そうとする写実主義の巨匠・尾崎紅葉とは、日本近代文学の二大巨頭として、「紅露時代」と称される一時代を築きました。

写実に徹し、女性描写に優れていた紅葉と、一芸に生きようとする男を雄渾(ゆうこん=いさましいこと)な文体で描く露伴は「写実主義の紅葉、理想主義の露伴」とも言われます。

露伴と親交のあった正岡子規は、

「遂に風流仏は小説の最も高尚なるものである。若し小説を書くならば風流仏の如く書かねばならぬといふ事になつてしまふた。つまり風流仏の趣向も風流仏の文体も共に斬新であつて、併も其斬新な点が一々に頭にしみ込むほど面白く感ぜられた」(『天王寺畔の蝸牛廬』)

と彼の最初のヒット作を褒め称えています。

文壇の一匹狼は文化勲章第1号でもあった

小説執筆に意欲を燃やしていた露伴でしたが、彼は一時創作の筆を措きます。

これは彼が「日露戦争後の自然主義中心の文壇動向を嫌悪した」(日本大百科全書)ことによるもので、彼の執筆活動は、古今の人物考証や古典作品への評釈へと移っていきます。

こうして文壇の中心から距離を置き、一匹狼のような存在となっていきますが、それでも老子や莊子、儒教や仏教といった東洋哲学に対する膨大な知識量と該博な造詣が、多くの人の畏敬を集め続けました。

文学界における彼の存在感は終生衰えることなく、「大露伴」とも称された露伴は、70歳で文化勲章を受章。彼は同章の創設第1号の受章者でした。これを機に露伴はふたたび創作意欲を燃やし、晩年まで筆を執り続けます。

執筆した分野は多岐にわたりますが、20代の作品から晩年の史伝・考証に至るまで、露伴の作品には一貫したテーマを見て取ることができます。

それは、急速に西洋化しつつあった「近代日本」に対する問題意識。「近代」そのものに対する彼の批評的精神が、一連の作品の通奏低音になっているということができるでしょう。

猛烈なお酒&釣り好き

彼の娘、幸田文は露伴の死後、父との思い出などを『雑記』『終焉』『父』『こんなこと』といった作品に記しています。

文のエッセーからは、露伴が釣りや将棋、書道など、非常に多趣味な人であったことが読み取れます。特に無類のお酒好きだったようで、こんな一文が残されています。

「父はよく酒を飲んだ。一人でも飲み客とも飲んだ。(中略)私たちにもしつこかつた。機嫌よく酔つてゐるときは話を聴かせてくれるにしても、浮きたつやうなおもしろさであつた。そのおもしろさが遂にをはりまで続いたことがなかつた。ひきこまれて夢中になつてゐるうちに泣かなくては納まらないやうな羽目にさせられてしまふ」(『みそっかす(酒客)』)

「父は亡くなる二三日まへに、ビールが飲みたいと云つた。さう言はれたとき、病室の緊張がゆるんでみんなが明るかつた。当時酒類は自由販売でなかつたから、ビール二三本のことに今思えばうそのやうな苦労をした。やうやく手に入れて、吸飲でそれを飲ませると、父は酔つた。(中略)あんなに酒をたしなんだ人が、わづか一杯のビールを酒の最後にしてゐなくなつてしまつた」(『父の七回忌に』)

彼の作品世界同様、厳格で気難しい気性のために周囲の人々や家族を困らせることが多かった露伴。その反面、家族と晩酌をして談笑したり、彼を慕う後進の作家たちとも酒席を共にするなど、情に篤く、ユーモアを忘れない人であったと多くの作家が書き残しています。

日本近代文学の巨人は、文壇においては孤高の人でありながら、その人柄には多くの人がほれ込む、まさに不世出の天才だったのでした。

参考:

『日本大百科全書』

『露伴全集』(岩波書店、1951)

『正岡子規全集』(改造社、1931)

『幸田文全集』(岩波書店、1995年)