松竹楽劇部に在籍したトップスター・飛鳥明子

当時、松竹楽劇部(現在のОSK日本歌劇団)で活躍したトップスターであり、プリマドンナであった飛鳥明子(本名:片野貞子)の人生も、大和礼子同様、波乱にとんだものでした。笠置が、松竹楽劇部の先輩として、神様のように崇拝していたといわれる明子でしたが、惜しまれつつ、若くして亡くなってしまいます。今回、この飛鳥明子の長女である土井嘉子さんに、直接お話を伺うことができました。彼女の人生とその時代を追ってみます。

TVの向こうに母たちの青春時代が描かれた

「私、大人になるまで母のことをほとんど知らずに育ったんですよ。母が凄いスターだったということも。今回のドラマを見て、こんな感じだったのか、ということを初めて実感できました」と語る嘉子さん。お母様が松竹楽劇部のトップスター・飛鳥明子、お父様は楽団を支えたギターの名手と聞けば、どんな芸能一家であったのだろうと思いきや、全く違った環境で育てられたそうです。

「8カ月15日で母が亡くなり、病気だったこともあり、一度も抱いてもらったこともなかったそうです。それで、みんなから『かわいそう、かわいそう』と、小さい頃から言われていました。母の写真も家にはなかったので、大人になってから、付き人をしていた叔母や親戚が松竹楽劇部時代の写真などを見せてくれるんですが、自分を産んだ母親とはピンと来ず(笑)。父も7年後に後添えをもらっていますから、そのこともあって家で飛鳥明子の話題が出ることはありませんでした」と嘉子さん。

お母様の青春時代をドラマとして見ることができ、蒼井優演じる大和礼子が亡くなるシーンでは思わず泣いてしまったという嘉子さん。テレビを通して、初めて母親の活躍を知るとは、不思議な縁です。

エリアナ・パブロワとの出あいが明子の人生を大きく変えた

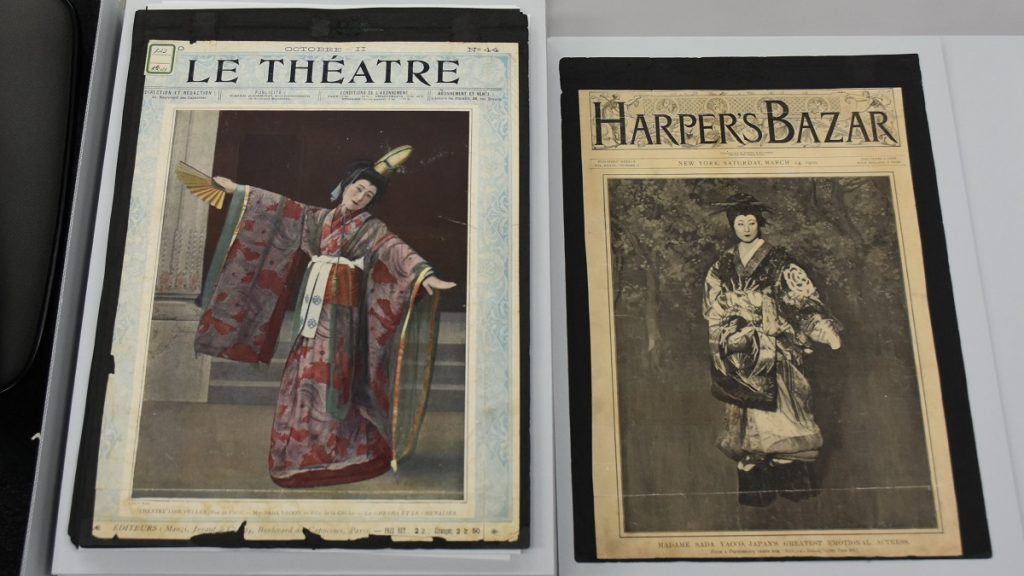

飛鳥明子は、1907(明治40)年に、裕福な両親の元、大阪府高石市に生まれました。幼い頃に、兄弟を亡くし、元気のなかった明子を祖父がバレエの舞台に連れて行ってくれたことがバレエとの出あいだったといいます。当時、ロシア革命から逃れ、亡命したエリアナ・パブロワが日本で公演をしていました。本場の舞台を見た明子は、いつしかバレエダンサーになりたいという夢を膨らませ、バレエを習い始めます。高校卒業後、1922(大正11)年に松竹楽劇部が創設されることを知った明子は家族に大反対されるも、飛び出すように大阪へやって来ます。そして初代メンバーとして入団。当時、松竹楽劇部の指導をしていた憧れのエリアナ・パブロワとも再会し、レッスンに明け暮れていきます。努力家だったといわれる明子は猛特訓にも耐え、実力をつけていきました。1976(昭和51)年のバレエ年鑑には、「伝説的なバレーリーナ」として記述されていることがそのことを物語っています。

松竹楽劇部でトップダンサーとしての道へ

芝居といえば歌舞伎や喜劇が中心だった時代に、現在のOSK日本歌劇団の前身である松竹楽劇部のレビューを上演した大阪松竹座では、手探り状態ながらも、その斬新なステージが大変な人気を呼びました。

大阪松竹座100年の歴史。「道頓堀の凱旋門」と人々の想いとは

連日通ってくるお客さんを目にし、もともと努力家で自分の技術を高めたいと思っていた明子は、日夜レッスンに励みます。その様子は、当時の仲間に「トゥーシューズから血がにじむほどだった」と言われていたほどだとか。笠置シヅ子の自叙伝の中でも、飛鳥明子について

連日通ってくるお客さんを目にし、もともと努力家で自分の技術を高めたいと思っていた明子は、日夜レッスンに励みます。その様子は、当時の仲間に「トゥーシューズから血がにじむほどだった」と言われていたほどだとか。笠置シヅ子の自叙伝の中でも、飛鳥明子について

(前略)関西クラシックバレエの草分け的存在であり、伝説のプリマドンナである。トゥシューズのつま先で踊る、トゥダンスの名手で、クラシック・バレエをあまり見たことがなかった庶民たちは、彼女の華麗なダンスに目を見張った。飛鳥は常にステージのことを考えていて、その立ち振る舞い、踊りが「美しくあるべき」と美にこだわった。ストイックな彼女は、集中するために、練習も他の生徒には非公開、一人で黙々と行っていた

と書かれています。トップスターとなった明子には、憧れていた夢の世界が広がっていきます。

しかし、その環境は決して恵まれた状況ではありませんでした。休むこともままならず、連日の公演に追われる日々。後輩への指導も任され、責任感の強い明子は、自分をどんどん追い込んでいたのかもしれません。

少女たちが高野山に立てこもる『桃色争議』は社会に衝撃を与えた

世界恐慌の波が押し寄せる中、東京の松竹歌劇部が、一部楽士の解雇と全部員の賃金削減を通告します。これに対して多くの少女部員が、断固反対という声明を発表。湯河原温泉郷の旅館に立てこもる騒動が起きます。それに呼応するかのように、大阪でも待遇改善を求め、会社にストライキを申し出ます。これらがドラマにもなった『桃色争議』です。人気スターだった明子を中心とした松竹楽劇部の有志たちが、1933(昭和8)年に、高野山に立てこもり、ストライキを起こしました。このことはすぐに新聞に載り、大騒動となります。結局、松竹側は、待遇改善に善処しますが、会社側に損害を与えたとして、明子は松竹楽劇部の退団を余儀なくされ、現役を引退。笠置シヅ子の自叙伝には、常に明子がアメリカのブロードウェイのレビュー・ガールズと自分たちの決定的な違いについて、後輩たちに語っていたと書かれています。海外に負けないレベルの舞台を目指し、猛特訓し、待遇改善のために会社と戦うなど、高い意識で舞台と向き合ってきた明子にとって、舞台から去ることは深い悲しみだったのではないでしょうか。

音楽を愛し、芸術にのめりこんだ二人の出会い

退団後は、振付師として指導を続けた明子は、松竹楽劇部時代に知り合った片野実雄と結婚します。辛い時期も片野が支えてくれたお陰で、前向きに生きられたのでしょう。お互いの芸術的感性を高め合い、明子も片野からギターを習うなど、楽しいひと時を過ごします。しかし、4年後、病気を患う中で妊娠し、自分の命か子どもの命かという選択に迫られます。しかし、周りに反対されながらも明子は出産を決意。病気のため、生まれた娘を抱くこともないまま、8カ月後に亡くなってしまうのです。享年29と、早すぎる死でした。

明子の夫、片野実雄も才能あふれる音楽家だった

明子と結婚した片野実雄(1903~1981)は、大阪松竹座の管弦楽団のギタリストとして活躍していました。もともと早稲田大学の法科で学んでいましたが、自宅近くに住んでいた音楽家の山田耕作に師事、早稲田大学を中退し、音楽の道へとのめりこみます。

「東京高商(現、一橋大学)を卒業した祖父は、大阪高商(現、大阪市立大学)の学長として大阪に呼ばれ、家族で移住してきました。学者だった祖父に、音楽活動を反対された父は、勘当されたこともあったようです」と嘉子さん。大阪松竹座の仕事を請け負うようになり、明子と知り合ったのも、フラメンコの舞台での共演がきっかけだったといいます。

明子が亡くなってからも、ギタリストとして名を上げていった片野は、太平洋戦争後、京都の進駐軍のクラブなどで演奏をしていたそうです。その後、1961(昭和36)年からは、「宝塚音楽学校」の教師となり、鼓笛やギターの指導を担当。洋楽にも長けた片野は、OSK歌劇団と宝塚歌劇団の両方のレビューに深く関係する稀な音楽家だったといえます。嘉子さんにとっては、「躾の厳しい父」である一方、「コンビの靴を履き、スーツを着て、中折れ帽を被り、ステッキを持つダンディな父親」でもあったそうです。

「大阪松竹座で働いていた時に、2~3回舞台を見に連れて行ってくれていました。秋月恵美子さんの舞台に行った時に、観客席ではなく、オーケストラのボックスの中で見せてもらったことがあったんです。私が『舞台の上しか見られず、ダンサーの足元が見えなくてつまらない』と言ったり、ダンサーの踊りを見て、『あの手先は死んでるね』と、言ったりしていたことなどを、仲の良い楽団員に、『嘉子はやっぱり目の付け所が違う』と言っているのを聞いたことがありました。でもバレエを習えとは一度も言われませんでした」と嘉子さん。ピアノも幼い頃にバイエルを少しかじっただけという嘉子さんですが、小さな頃から、キャビネットに仕舞ってあった形見のクラシックレコードには興味を示し、蓄音機にかけて遊んでいたそうです。レコードで遊ぶ嘉子さんをいつも温かく見守っていた片野は、音楽に触れる姿に明子を重ねていたのかもしれません。

時代を駆け抜けた彼女が後輩に遺したもの

女性の自立が難しく、地位もまだまだ低いとされた時代。短い期間でしたが、飛鳥明子が高い理想を持って、舞台や踊りにかけた情熱は、その後のOSK歌劇団の後輩や笠置シヅ子らに受け継がれていきました。その精神が礎となって、今の舞台芸術にも繋がっていることは間違いありません。舞台でスポットライトを浴びるのは、才能があり、運とタイミングを掴んだ一握りの人たち。それでも『ブギウギ』を見ながら、影で支えた多くの女性たちの熱い想いによって、今の舞台があることを、飛鳥明子の姿から強く感じました。