歌舞伎、能、狂言、文楽、日本舞踊…様々な伝統芸能関連の公演の際に、度々会場で目撃される私は、「伝統芸能に造詣が深い人」と思われている節がある。だから、時々聞かれる。「彬子様は日本舞踊とか仕舞とか、やってみようとは思われないんですか?」と。

三笠宮殿下が、70歳頃に始められた日本舞踊

答えは、「No」である。第一の理由は、既に伝統芸能関連の方々に友人・知人が多いこと。「師匠」として出会った人が「友人」になるのはいいのだが、「友人」であった人が「師匠」になると、その時点でその関係性が変わってしまう。友人と師弟関係が生まれ、それまではフラットな目線でできていたはずの会話ができなくなってしまうのが嫌なのである。

そして、第二の理由が素晴らしい人の舞台を見すぎてしまっていること。小さい頃からお稽古をしていたなら違うと思うが、今から始めて劇的に才能を開花させられることは私にはないと断言できる。素晴らしい人たちと比べてしまい、自分のできなさ具合に嫌気がさすのは目に見えている。プロの舞台を拝見して、幸せな気分になって帰る方が、自分の性には合っていると思うのである。

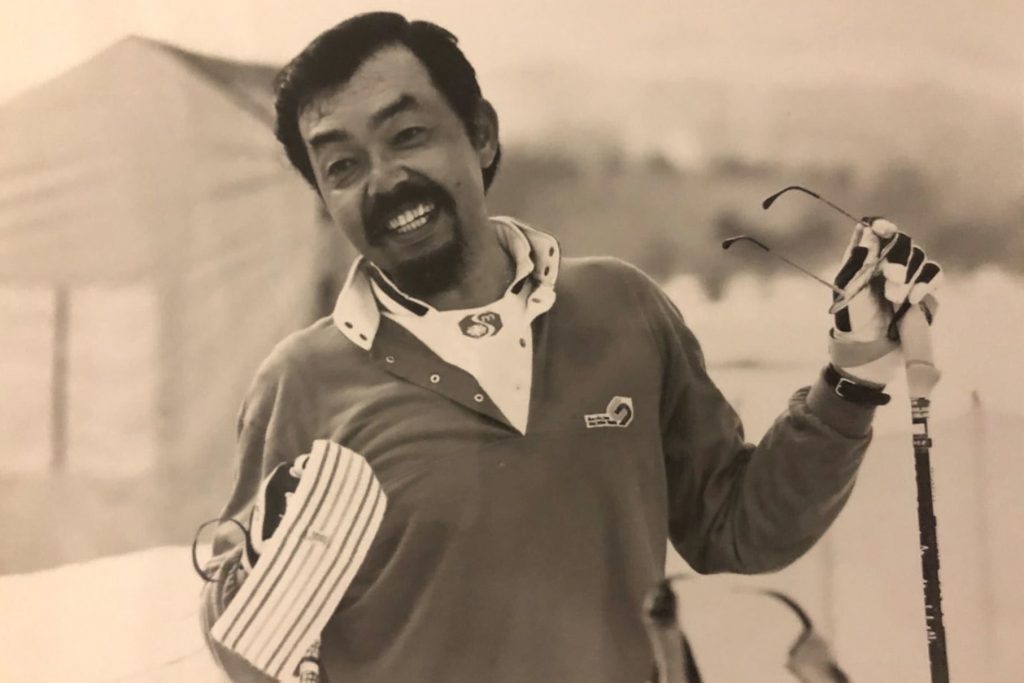

でも、私の祖父である三笠宮殿下は日本舞踊のお稽古をされていた。「当時『ダンス』と名の付くものはほとんど挑戦した」と仰っていた殿下は、スクエア・ダンス、フォークダンス、ソーシャル・ダンス(社交ダンス)、アイスダンス、ジャズダンスと様々なダンスに取り組まれたが、70歳前後でスケートをおやめになってから始められたのが日本舞踊だった。妃殿下のご同級生のお嬢さんが花柳流の師範をされていたことから、その方に師事されることとなり、平成元年の初回のお稽古を皮切りに、宮邸で1か月に二度くらいのペースでお稽古を続けられていた。

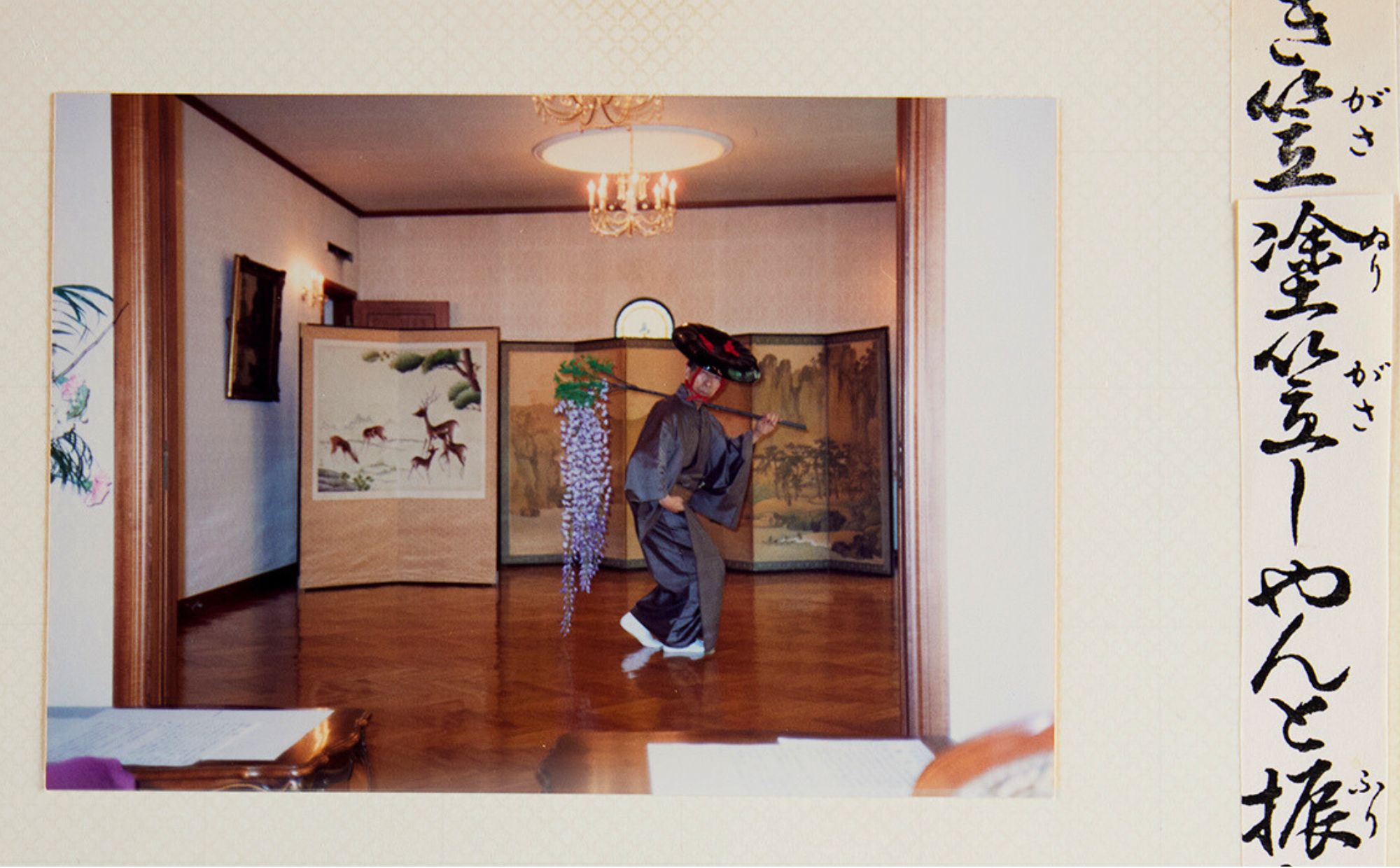

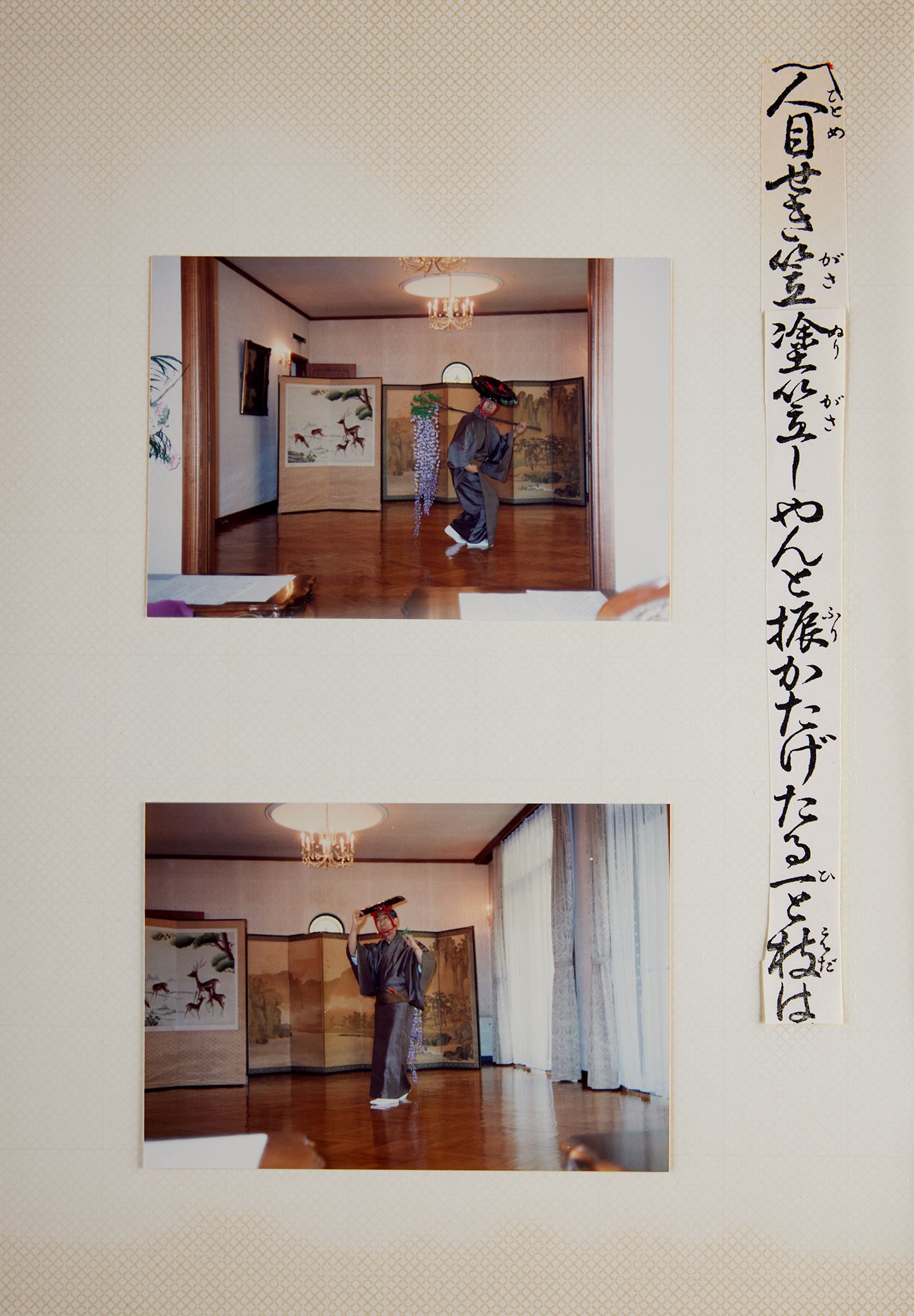

殿下のお書斎には、殿下がお作りになったと思われる、藤娘を踊られる殿下の写真とその場面の長唄の歌詞を切り貼りしたアルバムがある。お和服を召され、頭には黒塗りの笠、そして藤の枝を肩に、品を作っておられるそのお姿を資料調査の途中で発見した時は、「えー!」と思わず声が出てしまったほど。それに、「日本舞踊『汐汲』の系譜 平成三年四月 三笠宮崇仁」と表書きがされた60枚ほどのレポートや、日本舞踊関連の書籍も本棚にたくさん残されている。尾上菊之丞さんに本棚の写真をお見せした時に、「あ、これうちにある本と同じだな」と仰っていたので、本当に専門性の高い資料を読み込んでおられたこと、そして70歳を過ぎられても衰えることのなかったご探求心に、頭が下がる思いがした。

一つ一つの曲と真摯に向き合われ、歴史はもちろんのこと、能や絵画などでどのようにその曲が表現されているのか、各々の振りにどのような意味があるのかを丁寧にお調べになっていたことがよくわかる。舞踊の動きを練習するだけではだめで、曲の背景をしっかりと理解して踊ることが大切と考えておられたのだろう。何事に対しても真面目で、妥協されず、とことん突き詰められる殿下らしい。

“動き”が表し、広がる、曲の世界

以前心游舎で日本舞踊のワークショップを開催したことがある。講師を務めてくださったのは、尾上流師範の尾上京先生。「梅とさんさん」という曲に、京先生が振り付けしてくださったものを皆で踊ったのだが、一つ一つの振りに込められた意味を先生が丁寧に説明してくださる。「これお花ね」「はい、咲いた」「そこで喜び!」などと、情感込めて動きを見せてくださるので、子どもたちにもしっかりと意味が伝わり、ただ先生の振りを真似するだけではなく、動きと心が連動してくるのがわかる。踊りの発表の後、たくさんの拍手をもらって、はにかみながら、でもちょっと得意げに自分の席に帰っていく子どもたちの充実した表情は忘れられない。これが、殿下が取り組まれていた、曲の背景をきちんと理解して踊るということなのだ。殿下のお書斎のたくさんの資料が急に脳裏によみがえり、子どもだからわからないだろうではなく、子どもだからこそ本物の意味を根気強く伝えていかなければならないと実感した。

日本舞踊は、その曲に出てくる人物、風景、言葉や物語を、動きで表現するものである。その動きの意味がわかれば、その曲の意味が自ずとわかってくる。今まで何十回と日本舞踊の舞台を観てきたけれど、手鞠をついているとか、手紙を書いているとか、わかりやすい振りはともかく、なんとなく意味もわからずに流して観ていた振りが多すぎたことを反省した。それ以来、「この扇子の動きは波だから、浜辺の風景か」とか、「男性と会う前に、鏡を見て身なりを整えているところだったのか」とか。振りの意味を気にしてみるようになってから、背景がなくとも、その物語の景色が舞台の上に見えるようになってきた。殿下の境地には到底至らないけれど、少しだけ近づけたようには感じている。

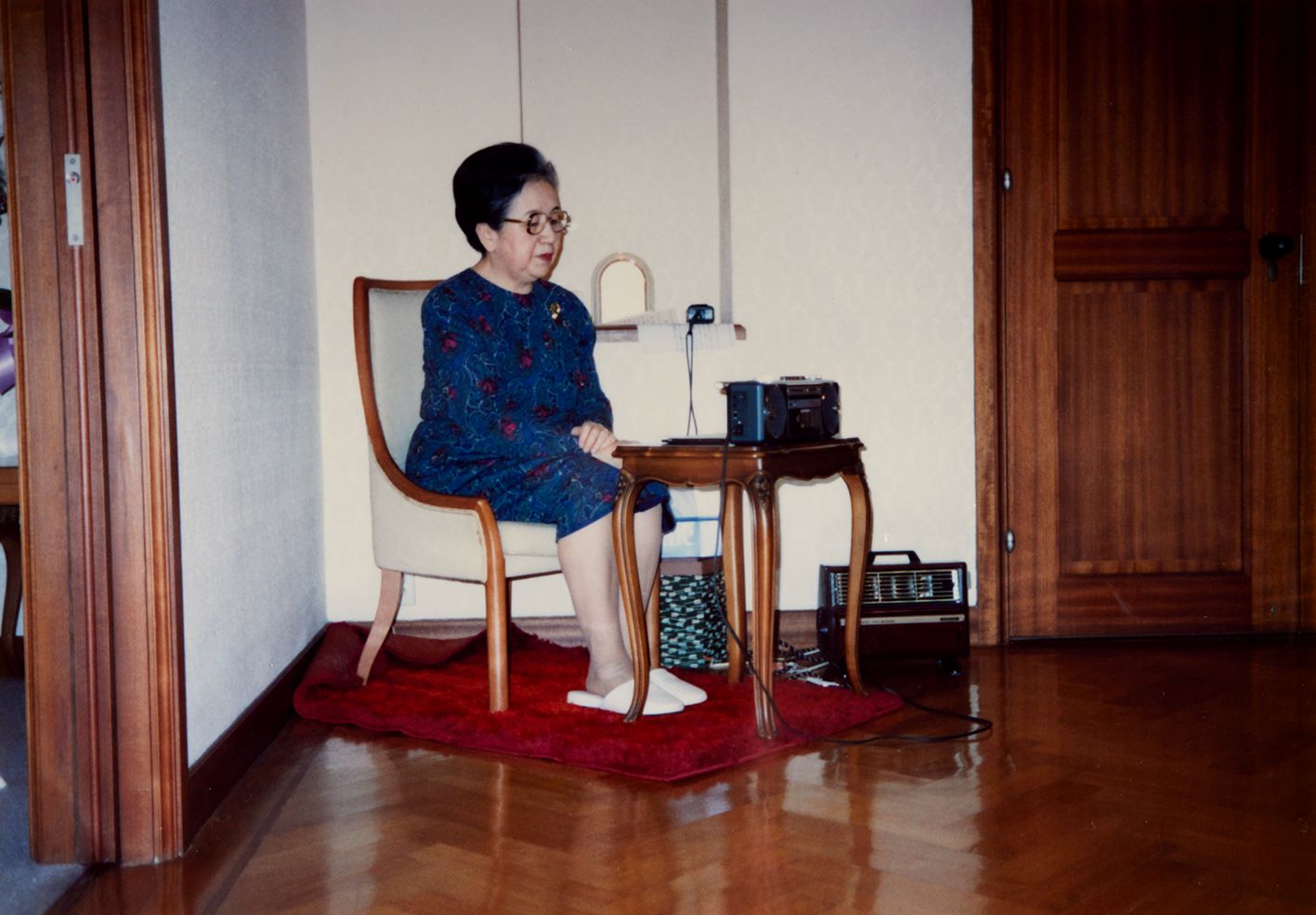

数か月のお稽古の後、第一回のおさらい会は、平成2年4月6日、三笠宮邸の大食堂で開催され、殿下は長唄の「藤娘」、「末広がり」の太郎冠者、「時政」の三曲を披露され、妃殿下が音響係を務められた。きちんとプログラムが用意され、「裏方手順表」なるものには、カセットデッキのスイッチを入れるタイミング、ドアの開け閉めの手順、カセットテープをどこまで巻き戻すかなど、事細かに記されている。Pressの腕章をした近衞の従兄が撮影係を担当しており、お身内だけの和やかながらも真剣なご様子がほほえましい。カセットテープを巻き戻すように、時を巻き戻して、殿下が踊られるお姿を生で拝見してみたかったと改めて思う。