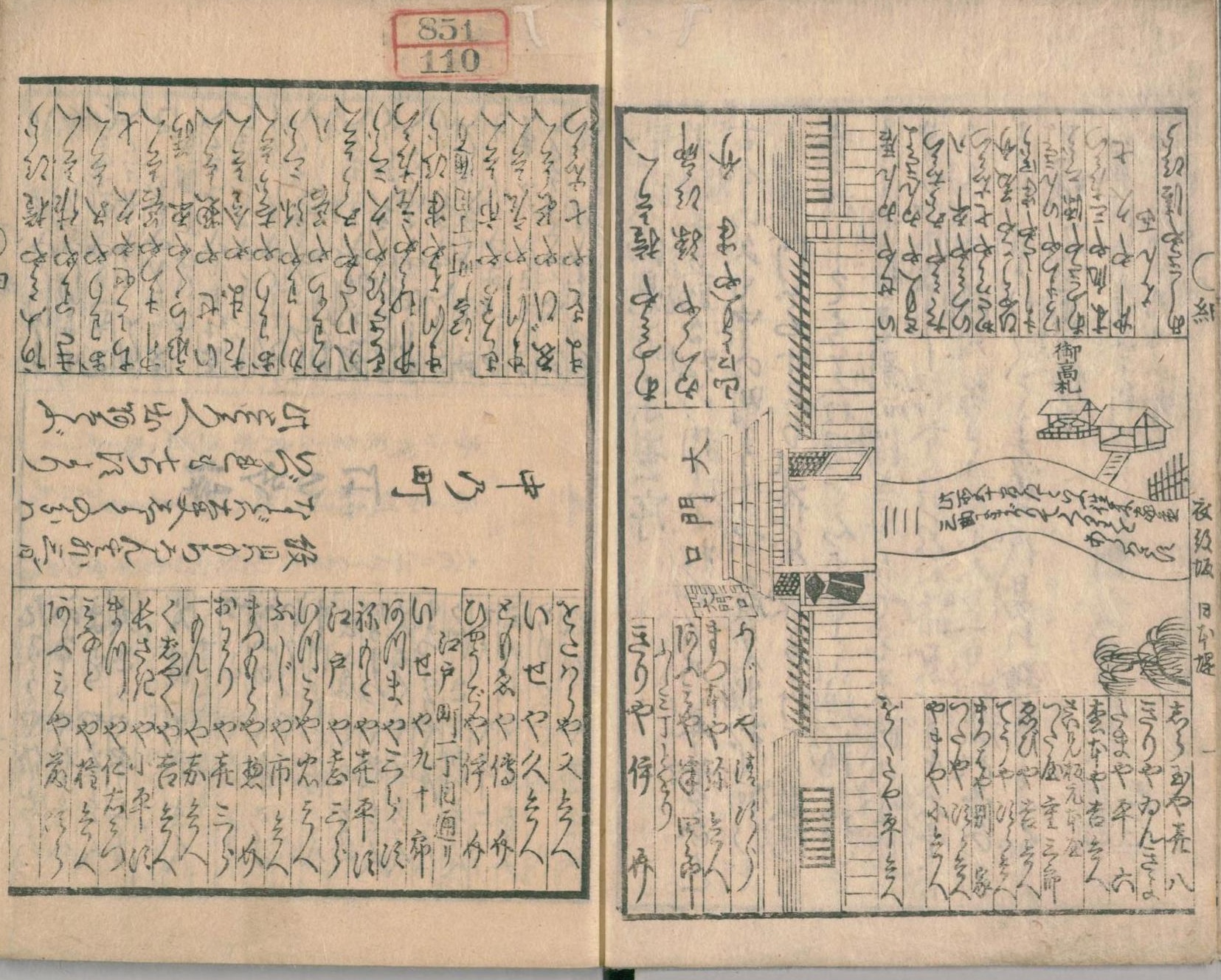

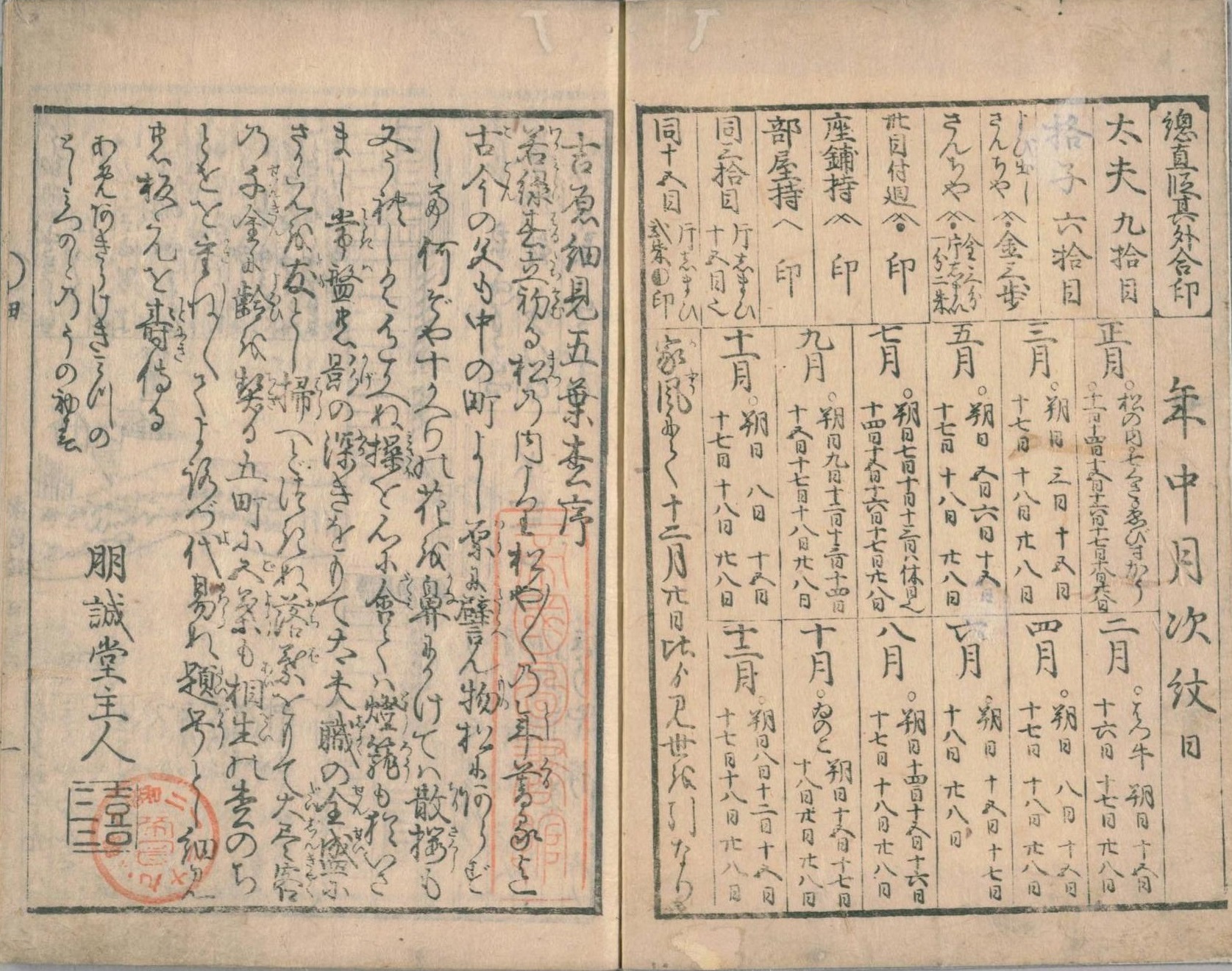

幕府公認の遊郭、吉原を訪れる人々の案内書となっていたのが『吉原細見(よしわらさいけん)』です。これは、吉原での遊び方案内のようなものでした。妓楼(ぎろう)の名前や場所、遊女の名前、格付け、揚げ代(遊女と遊興するときの値段)、茶屋などが詳細に書かれた今でいうガイドブックのようなものとして販売されていました。現存する最古のものは元禄2(1689)年刊行の《絵入大画図》だといわれています。

広大な吉原はまるで、現在のテーマパーク?

約2万坪の広さがあったといわれる吉原は、遊女をはじめ、妓楼の人々、商人や職人をふくめ、およそ1万人が暮らしていました。大門と呼ばれる一つの出入口しかない閉じられた世界は、一種、テーマパークのようなものでもあり、遊郭に通う客だけでなく、江戸の最先端、吉原を一目見ようと、物見遊山の観光客が押し寄せる場所でもあったのです。

▼遊郭についてはコチラ

遊郭とは?吉原は何をするところだったの?3分で分かる遊郭のすべて

蔦屋重三郎が冊子として出版!

吉原細見を買うのは遊女通いの男たちだけでなく、観光目的で訪れた人々も、吉原土産として購入していました。この人気に目を付けた地本問屋、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)が版元となり、安永4(1775)年には、縦長の冊子として出版されます。まさに今でいうガイドブックの原型でした。吉原では、これらを売る男たちを「細見売り」と呼び、道行く人に売り声をかけていました。専属の販売人がいることからも、いかに人気があったかが想像できます。

▼蔦谷重三郎についてはコチラ

3分で読める蔦屋重三郎! 「江戸のメディア王」その素顔に迫る!

先見の明のあった蔦重は、当時人気のあった戯作者、太田南畝(おおたなんぽ)※1や朱楽漢江(あけらかんこう)※2、山東京伝(さんとうきょうでん)らに序文を執筆させ、その価値を高めていきました。

▼山東京伝についてはコチラ

見せしめに手鎖の刑も。吉原を愛したマルチクリエイター・山東京伝の生涯

アイドルを追いかけるファンのように、遊女たちに憧れた人々も購入し、ベストセラーとなった吉原細見は、毎年、刊行され、出版は明治初年まで続いたといいます。いつの世も閉ざされた世界を覗きたくなる気持ちは同じなのですね!

参考文献:図説 吉原事典 永井義男著 朝日新聞出版、国史大辞典(小学館デジタル)

アイキャッチ:『彩色美津朝』鳥居清長画 国立国会図書館デジタルより