仕事も充実させたいし、素敵な恋もしたい!

女性にとって永遠のテーマです。

千年以上むかし、平安時代にも、恋と仕事の両立に悩んだ女性たちがいました。

天皇の奥さんに仕えて身のまわりの世話をした「女房」たちです。

高貴な女性が、夫以外の男性に素顔を見せることは「恥」と考えられていた時代。多くの男性と接してバリバリ働く彼女たちは、現代でいうところのキャリアウーマンのような存在でした。出会いのチャンスが多い分、恋に翻弄され悲しい運命をたどることもあったようです。

そんな中、この上なく高貴な男性に次々と愛されながら、エリート歌人として才能を発揮し続けた一人の女房がいました。

彼女の名は「伊勢」。

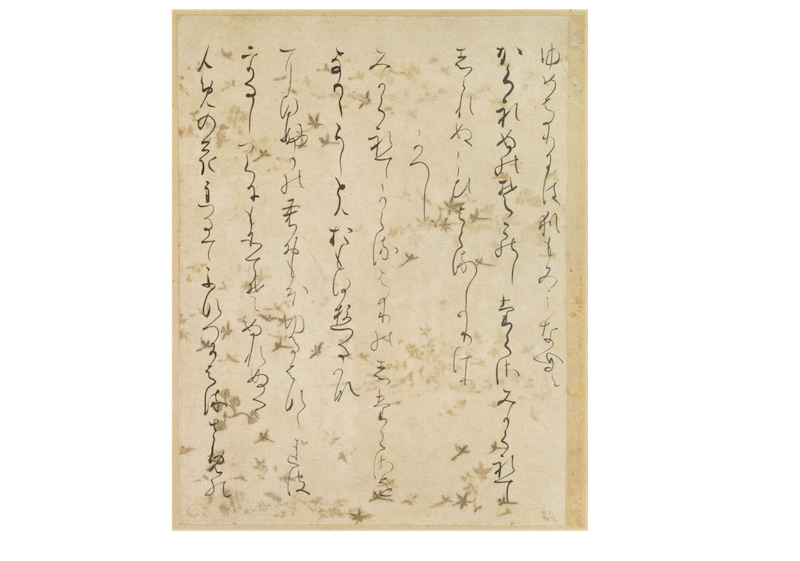

三十六歌仙のひとりに選ばれ、勅撰和歌集にはかの有名な小野小町よりも多い176首が収められた、平安時代を代表する女性歌人です。

百人一首に収められた「難波潟(なにはがた)短き蘆(あし)のふしの間も逢はでこの世を過ぐしてよとや」の作者といえば、聞き覚えがあるかもしれません。

伊勢は宇多天皇の后に仕える女房でありながら、宇多天皇の寵愛を受けて子どもを産み、さらにその息子である敦慶親王にも愛されて、晩年まで情熱的な恋の歌を詠み続けました。

なぜ、伊勢はそんなにもモテモテ、かつ歴史に名前を残す仕事を成し遂げることができたのでしょうか。

彼女が残した和歌の中に、千年後の私たちにも役立つヒントがありました。

昔の恋人から「やり直したい」と連絡が来たら?

「あの恋のことは、関係者全員の記憶から消してしまいたい…」

そんな「若き日のあやまち」、身に覚えがある人も多いのではないでしょうか。

スーパーキャリアウーマンである伊勢にも、苦い初恋の経験がありました。

当時、伊勢は17歳。

宇多天皇の后である温子(おんし)のサロンで、女房として働きはじめたばかりの頃です。

温子の腹違いの弟である藤原仲平と、伊勢は恋に落ちました。

しかし仲平は、恋人だった伊勢をあっさりと捨て、もっと位の高い、つまり自分の出世にとって有利になる家の娘と結婚してしまいます。

伊勢の失恋は、彼女の職場である宮中でも噂になりました。

現代でいえば、社長の弟との社内恋愛が、男性の裏切りを機に発覚してしまった…という状況。若い伊勢には、あまりに過酷な試練です。

ショックのあまり、伊勢は出勤することもできなくなってしまいました。

お父さんの勤務地である大和国(奈良県)に滞在して心の傷を癒したのち、伊勢は職場復帰します。

そんな伊勢のもとへ、元カレの仲平から歌が届きました。

宵の間にはや慰めよ石の上(いそのかみ)ふりにし床もうち払ふべく

(宵の間で、早く慰めてほしいんだ。古くなっている私たちの寝床も、塵を払って恋人に戻ろうよ)

何ともあからさまな歌です。傷ついた伊勢の心をまったく理解していない上、風情もゼロ。「こんな無神経な人と添い遂げなくて本当によかったね…」と伊勢を慰めたくなるような手紙ですね。

その仲平に、伊勢はこんな返事を書きました。

渡津海(わたつみ)とあれにし床を今さらに払はば袖や泡と浮きなむ

(涙で海のように荒れてしまった寝床を、今さら袖で払って清めようとしたら、私の袖は泡になって浮いてしまうでしょうね)

仲平の手紙にあった「(寝床の塵を)払う」という表現を生かしながらも、「海」を連想させる言葉を散りばめ、自身の悲しみの深さや、恋に翻弄される儚い身の上を映像的に表現した見事な一首。相手のプライドを傷つけることなく、しかし最終的には情に流されずにきっぱりと誘いを断っています。

昔の恋人から誘われたときの、お手本のような対応ですね。

上司に愛され、そのパートナーにも愛される! 三角関係のゆくえ

つらい失恋を乗り越え、女性として大きく成長した伊勢。仕事の上でも和歌の才能を発揮し、温子のサロンで中心的な存在になっていきました。

貴族の男性たちからも恋文が頻繁に届き、そのうちの何人かとは実際にお付き合いしていたようです。

上司である温子からも頼りにされていた伊勢ですが、ここにきて、なんと温子の夫である宇多天皇の寵愛を受けるようになり、男の子を産みます。

現代なら「上司のパートナーと不倫!?」とスキャンダルになってしまいそうですが、平安時代は一夫多妻が当たり前。后と女房は一心同体のような存在と考えられていたので、帝と女房が恋愛関係になることは珍しくありませんでした。

とはいうものの、夫と自分の部下が付き合っていたら、嫉妬してしまうのが女心では…? と勘ぐりたくなりますよね。

温子が伊勢に贈った歌を見てみましょう。

月の内に桂(かつら)の人を思ふとや雨に涙の添へて降るらん

(月に生えているという伝説の植物、桂。その植物と同じ名前の「桂」で暮らしている子どものことを想うあなたの涙が、雨に寄り添うように降っているのかしらね)

出産後、伊勢は帝との間に生まれた子どもを「桂」という場所に預けて、温子のサロンで働いていました。

子どもと離れて働くワーキングマザー、伊勢の寂しい心を、上司である温子はやさしく思いやっています。何という素敵な上司!

一方、伊勢が温子に贈った和歌も読んでみましょう。

久方(ひさかた)の中に生ひたる里なれば光をのみぞ頼むべらなる

(桂は月に生えている植物ですから、頼りになるのは光だけでございます)

ここで言う「光」は、帝の后として光り輝く温子のことをさしています。「あなただけを頼りにしています」と、伊勢は上司であることを超えて、温子を心から信頼しているようです。

この後、温子が36歳の若さで亡くなるまで、伊勢は彼女のそばにいて、暮らしを支え続けました。

上司夫妻と三角関係にありながら、温子との揺るぎない信頼関係を守った伊勢。まさに、人間関係の達人です。

同僚が落ち込んでいたら、どうする?

后が暮らし、女房たちが集まる後宮は「女の園」。現代と同様、嫉妬が渦巻き、いじめもあったようです。かの清少納言や紫式部も、職場の人間関係に悩んで自宅に引きこもったことがあるほどです。

男性たちからモテすぎて、次々恋文が送られてきてしまう伊勢自身、恋多き女と噂を立てられ悩んだ時期がありました。

そんな経験からか、温子サロンのリーダー的存在になった後も、伊勢は同僚の女房たちへの気づかいを欠かしません。

「一条」という名の女房が、何らかの理由で実家に帰っていたときのことです。

「あなたが恋しいわ」という伊勢の手紙に対し、一条は鬼の絵を描いて、歌と共に届けてきました。

恋しくは影をだに見て慰めよ我がうちとけてしのぶ顔なり

(恋しいと思ってくださるなら、この鬼の顔を見て心を慰めてください。私が打ち解けて思い慕っている顔です)

「影」は鬼のこと。歌と一緒に鬼の絵を送ってくるとは、何やら穏やかではありません。職場でよほど嫌なことがあったのか、ちょっといじけているような印象も受けます。この歌に対し、伊勢はこんな返事を送っています。

影見ればいとど心ぞ惑はるる近からぬ気の疎(うと)きなりけり

(鬼の顔を見ると、ますます心が乱れてしまいます。近くにいないから、よそよそしく感じてしまうのですね)

一条の過激な表現をやんわりと受け止めつつ、「顔を合わせて近くで話したら、誤解がとけるかもしれませんよ」とアドバイスするようなニュアンスも感じられます。

つらい状況に陥っている同僚には、さりげない心配りを。やさしく頼りになる先輩として、伊勢は年下の女房たちからも信頼されていたことでしょう。

忙しくても、趣味の時間を楽しむ

恋に仕事に、大忙しの伊勢ですが、趣味の時間も大切にしていました。

いづこにも咲きはすらめど我が宿の大和撫子誰に見せまし

(どこにでも咲くだろう花だけれど、我が家の庭に咲いた大和撫子の花を誰に見せようかしら)

撫子は、夏に咲く可憐な花です。日本でも古くから園芸品種として栽培されていました。そう、伊勢の趣味は「ガーデニング」。植物や、自慢の庭について詠んだ歌がいくつも残っています。

この歌は、伊勢がお隣さんに撫子の花をお裾分けしたときに添えられたもの。大切に育てた撫子の花が咲いたときの嬉しさや「見てください、きれいでしょう?」というウキウキした気持ちが伝わってくる一首です。

職場の複雑な人間関係や人の噂に疲れたとき、伊勢は庭の植物を愛でることで、心を癒していたのかもしれません。

40歳。年下男子に愛されるコツは?

40歳になるころ、温子の娘である均子内親王に仕えていた伊勢に、新しい恋人ができました。

かつての恋人である宇多天皇の息子、敦慶親王です。敦慶親王は伊勢より10歳以上年下で、伊勢とは琴の師匠と弟子の関係だったという記録も残っています。

現代よりもずっと寿命が短かった平安時代、40歳といえばおばあさんと言われる年齢。けれど、若い頃からモテモテだった伊勢の魅力は衰えることなく、年を重ねて深みが増していたのかもしれません。

伊勢が敦慶親王に贈った恋の歌が残っています。

古里の荒れ果てにたる秋の野に花見がてらに来る人もがな

(なつかしい場所の、荒れ果ててしまった秋の野原。花見がてら、来てくれる人はいないかしら)

敦慶親王は、しばらく伊勢のもとを訪れなかったのかもしれません。伊勢は丹精込めて育てた美しい花を添えて、親王に歌を贈りました。「秋」には「飽きる」という裏の意味も込められています。「あなたは私に飽きてしまったのかしら。花見に来てくれないかな」と遠回しに誘う伊勢の女心にキュンとします。いくつになっても、恋する女性の切なさは変わりませんね。

敦慶親王が伊勢に贈った返歌も見てみましょう。

秋の野に我まつ虫の鳴くといはば折らで寝ながら花は見てまし

(秋の野原で私を待つ、松虫のように私を待って泣いているというのなら、花見に行きましょうとも。花は折らないで根っこのまま、一緒に寝ながら見てみようか)

「寝ながら」という表現には、花の「根」と、男女が一緒に過ごすときの「寝る」がかけてあります。ドキッとするような直接的な表現ですが、最初にご紹介した仲平の歌と比べて、なんと風流で伊勢への思いやりに満ちていることでしょう。

年下の貴人をも夢中にさせる伊勢は、大人の気づかいと同時に、いつまでも乙女心を失くさない女性だったのだろうな、と感じさせてくれるお洒落な贈答です。

敦慶親王と伊勢の間には「中務(なかつかさ)」という名の娘が生まれています。伊勢はこの子に和歌を教え、大切に育てました。

英才教育の甲斐あって、中務は伊勢の業績をしのぐほどの立派な歌人となります。娘にも、男性の力だけに頼ることなく生きていけるよう専門知識を身につけさせる。母親としての伊勢は、しっかりと娘の将来を見つめていたようです。

いくつになっても、ピュアな心を持ち続ける

年を重ねてもときめく心を大切にしながら、ひとつの恋に執着しすぎることなく、上司や同僚への気配りを欠かさない伊勢。情の深さと、冷静さのバランスがとれているところが、彼女の作品の特徴です。

「やっぱり、そんな完璧な女性にしか恋と仕事の両立はできないんだ…」と感じるかもしれませんが、必ずしもそんなことはなかったようです。

川のほとりに咲く梅の花を見て、伊勢が詠んだ歌を最後にご紹介します。

春ごとに流るる川を花と見て折られぬ水に袖や濡れなむ

(春になるたび、流れる川【に映る梅の花】を花だと思って、手折ることもできないのに、つい水に袖を濡らしてしまうのでしょうか)

川に映った梅の花に見とれ、毎年本物の花と間違えてうっかり手を伸ばしては袖が濡れてしまう、というのですが、小さい子どもならまだしも、ここまでご紹介してきたようなしっかり者の伊勢がそんな単純なミスをするかな…と首をかしげる人もいるでしょう。

「袖が濡れる」というのは我を忘れるほど梅の花が美しいことを伝えるための技巧であって事実ではないとか、「花」は恋、「水」は涙の暗喩で、何度つらい思いをしてもまた恋に落ちてしまう悲しみを歌っているのだとか、さまざまな解釈があります。

真意は本人にしかわかりません。けれど私には、伊勢は実際、川に映った梅花の美しさに夢中になって、着物が濡れるのも構わず手を伸ばしてしまうような、可愛らしさのある女性だったように思われるのです。

千年前も現代も、老若男女から愛されるのは非の打ちどころのない人物よりも、ちょっとうっかり、ぼんやりしたところのある人だったりします。

恋をして傷つき、時に人間関係に悩んでも子どものような純粋さを失わなかったからこそ、伊勢は多くの人たちに愛され、幸せな生涯を送ることができたのかもしれません。

参考文献

中島輝賢『コレクション日本歌人選023 伊勢』(笠間書院)

山下道代『王朝歌人 伊勢』(筑摩書房)

※アイキャッチはメトロポリタン美術館より『三十六歌仙』