江戸小紋:「粋」を伝える染色技法

「江戸小紋」は、江戸時代から続く日本の伝統的な染色技法の一つ。その特徴は、極めて細かい模様を一つ一つ手作業で染め上げることにあります。

細かいものでは一寸(約3cm)角に900以上もの紋様が染め付けられていることもあるほど。かつて江戸の武士たちが、その正装である裃(かみしも)にそれぞれゆかりのある文様や柄をほどこす際、大きく染め抜くのをはばかって小さく——けれどもその美しさを競うようにして——紋をあしらったことに由来するとも言われます。格式高い染物として、元禄時代には庶民の間でも流行しました。

遠目には無地に見えつつ、近づくと極細の模様が現れる点に「江戸の粋」があると言え、手にとって目を凝らしてようやく分かるほどの精密で優美な紋様は、多くの人々を魅了し続けてきました。

「一度は自分で工房をたたもうとさえ思ったけれども、息子がやってくれるというので今は二人で作業しています」

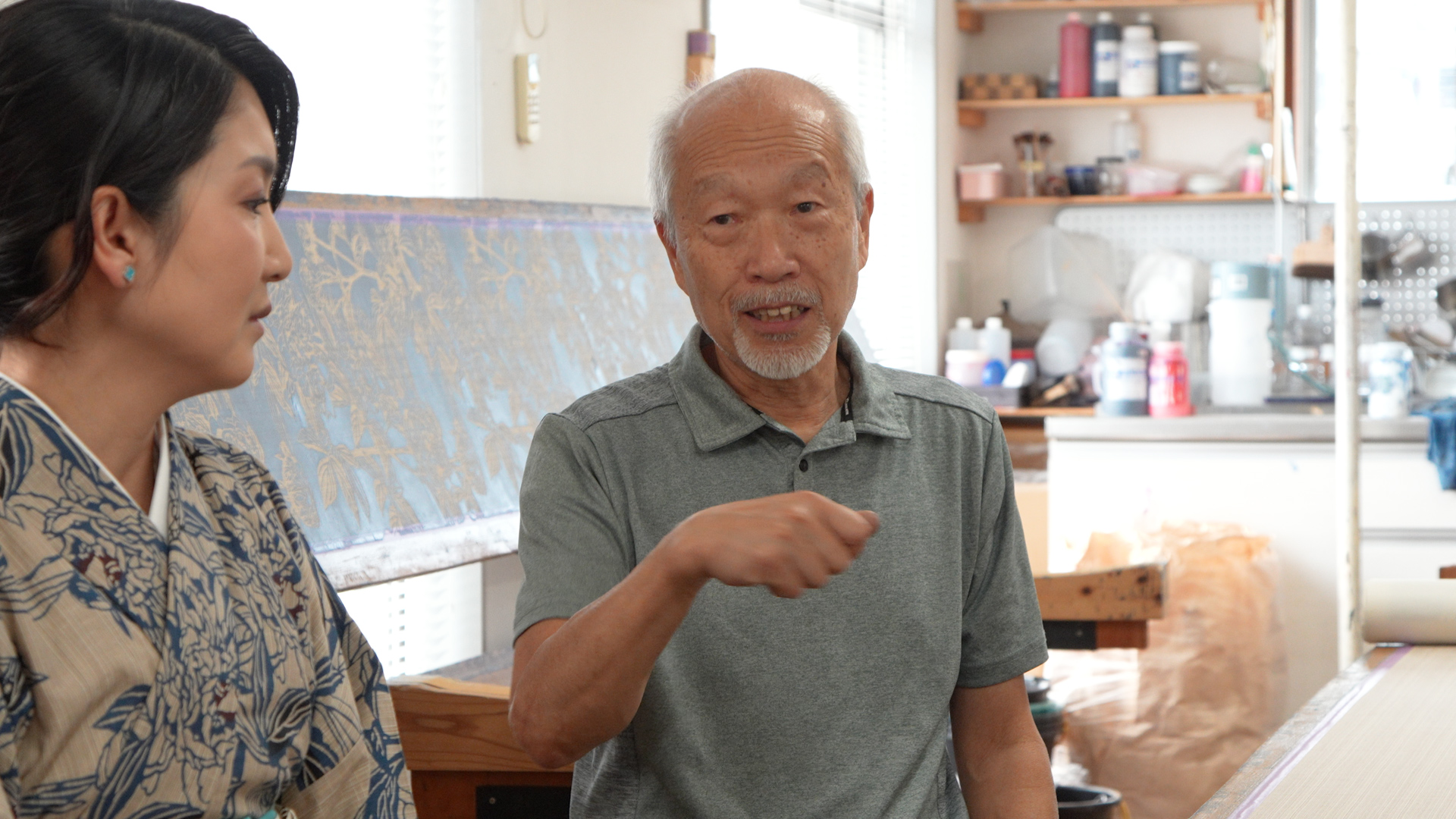

黄綬褒章、現代の名工(卓越技能者賞)など、数々の受章・受賞歴を持つ根橋秀治さん(上写真左)は、千和多染工の五代目として、こうした技術を今に伝える職人の一人。江戸小紋の染め方である「しごき染」から「引き染め」などさまざまな技法で染めを行い、江戸小紋の中でも数少ない「引き染めぼかし」を得意としています。

この日も息子の亮一さん(同右)と共に作業を行っていた秀治さんが、制作途中の作品を見せてくれました。

江戸小紋の技によって染めるという「贅沢」

極細の模様である「小紋」に比べ、袢纏の背中に描かれるような紋は「大紋」と呼ばれます。「これは中紋くらいの大きさですね」と言って、見せてくれたのは、優雅な芍薬の花を描いている途中のもの。分業制によって別の職人が模様を彫り込んだ型紙を生地の上に置き、防染糊を塗布する工程だと言います。糊が乾いた後で生地全体に染料を引きますが、防染された部分は染まらないため、糊を落とすと緻密な模様が浮かび上がります。

この技法は「引き染め」と呼ばれ、江戸時代から伝わる伝統的な型染技法のひとつ。千和多染工では、江戸小紋でも用いられる「型」を使った染めの技術を用いて、この浴衣の染色を行っているといいます。

「もっともっと小さな柄も染めることができるのに、その技術を中形に用いるというのは、とても贅沢なことかもしれません」

そう話すのは、この芍薬の図案を描いた日本画家・宮下真理子さん(上写真)。宮下さんは天保13(1842)年創業の江戸染呉服の老舗「竺仙」から依頼を受けて、図案を提供。かつて多くの日本画家や絵師たちが呉服屋からの依頼を受けて図案を提供していたものづくりの過程を現代に復興する活動に、同社とともに取り組んでいます。

この日、初めて対面するという根橋さん親子と宮下さん、そして竺仙の小川文男社長に、千和多染工の工房で座談会を行ってもらいました。

座談会:江戸時代と同じ仕事の仕方で

——宮下さんは数年前から竺仙に浴衣の図柄を提供していらっしゃって、近年の作品はいずれも千和多染工が染めを担当しておられます。どのような経緯でこのお話は始まったのでしょうか。

宮下 もともと私は個人的に竺仙の「奥州小紋(※)」が好きで長く愛用していました。一方、竺仙さんでは江戸時代の初め頃から絵師に絵を描かせ、それを図柄にして着物をつくっていた歴史があり、その流れをもう一度現代に復興したいという思いを、以前から小川社長に聞かせてもらっていたんです。

そこで私が奥州小紋の絵柄を描かせてもらうことになり、どうせなら自分自身が着たいと思う柄を描きたいと思い、初めて柄を描かせていただいたのが5シーズン前ですから、6年ほど前のことになります。

小川 私は竺仙のデザインについて、例えば牡丹であれば「本物の牡丹以上の牡丹」であってほしいという思いがあって、そういう絵を描いていただける方を探していました。宮下さんのスケッチを拝見したときに、そうした本物の花以上の「花」が描ける方だとすぐに感じました。

小川 そのようにして絵師に絵柄をお願いするということは、宮下さんがお話になったように私どもの初代である仙之介が柴田是真(絵師・日本画家)や歌川国芳(浮世絵師)らと親交を深めていたころの時代と同じ仕事の仕方なんです。

そうしてお願いして引き受けていただいたものの、浴衣や着物はキャンバスに描くのとは異なり、やはり実際に身に着けるものであって、型紙に起こして染めるためには絵柄を途切れさせずにつなげていかなければなりません。それをふまえて、図案をどう構成して割り付けるかというところに、まずは大きな難しさがあるのですが、宮下さんは非常に巧みに描いてくださっていると感じました。

小川 その図案を型紙に起こすところにも専門の職人の技術が詰め込まれていますが、いくら型紙がうまくできてもその通りに染められるかというとそんなに簡単な話じゃありません。その点、千和多染工の根橋さんには大変な仕事をお願いしているわけなのですが、そうした過程を全部クリアして出来上がってきたのが今日目の前にしているこの芍薬の花なんです。

「日本の文化をそのまま染め上げている」

——根橋さんは、宮下さんの図案を元にした型紙を初めてご覧になったとき、どう感じましたか?

根橋秀治 柄に伸びがあると感じましたね。着た時に上から下までスッと通るような、気持ちの良い伸びがあるように思いました。技術的なこととしては、江戸小紋をやっていればその技術をそのまま浴衣にも当てはめられるかと言うと、そうでもないんです。糊から何から、すべて違う。

そういうこともあって、竺仙さんからは、実は10年以上前から浴衣の仕事を頼まれていたのですが、ずっとお断りしていたんです。でも、そろそろ自分も浴衣を始めてみようかなという気になって、お引き受けしたのが4年ほど前からになります。

江戸小紋でそこそこ良いものができるようにはなってきたとは自分でも思っていたのですが、やはり浴衣は浴衣ですね。簡単かなと思ったら柄も大きいですし、本当に難しくって。

宮下 根橋さんは非常に高い技術で江戸小紋のお着物の染めをなさっている一方、その技術をもってこうした浴衣の染めを手掛けてくださっていて——とはいえこの奥州小紋は浴衣というにはもったいない上質・上級なもので、千和多染工さんの染めの技法で染めた奥州小紋を浴衣にする、ある意味で格を下げるという、非常に贅沢で、粋なお着物なんです。木綿の浴衣に長く親しんで、たくさんお召しになってこられた方が、最終的に行き着くお着物だと私は思っています。

根橋秀治 奥州小紋の浴衣っていうのは、織る前の糸を一度染めているんです。見ていただいたらわかりますが、すでに真っ白じゃないでしょう?

——どのように染めるかは、型紙が来てから最適な方法を考えるわけですか。

根橋秀治 そうですね。たとえば奥州小紋と紅梅小紋(※)でも染め方は全然違うし、普通の江戸小紋の糊で型を置いては全然だめで、糊が違えば糊を置くヘラも違うものを使わないといけない。いろいろな技法を応用したり採り入れているという意味で、この染め物は、日本の文化をそのまま深く染めてるって感じですね。

職人技の掛け算

宮下 染めは「掛け算」だなと感じるんです。私の仕事は図柄を描くところまでですが、画家として一人で絵を描いて完成させるのとは違うおもしろみがあります。特に着物というのは額に入れて飾るものではなく、手にした方がお召しになって初めて「完成」するものですよね。その「完成」のイメージを想像しながら、柄の伸びを計算して割り付けをするんですけれども、私から竺仙さんにお渡しする図案は、モノクロの状態なんです。

そこから彫師の方が型紙をつくっていただき、根橋さんに染めていただいて、仕立ててもらい、それを着てみて初めて、「あ、ここに色が挿してあるんだ」と気づくんです。「どこに色を挿してほしい」などと指示することはありませんし、根橋さん親子が、型紙からどこに色を挿せばいいかを熟考してくださったものだと思います。何も言葉がなくても、その色の挿し方一つで、染めてくださった方の「心意気」が感じられるんです。

完全な分業の仕事であるけれども、相手の仕事を思いやって、尊重し合う中で、こうしたお着物が出来上がるのだと思いますし、完成したお着物を見ても、自分が描いた柄にもかかわらず自分のものではないような不思議な感覚になるのは、この仕事が「掛け算」によるものだからだと思います。

——染師として色を挿すところは直感でピンと来る位置があるのでしょうか。それともときには迷ったりもするのでしょうか。

根橋亮一 迷いますね。型紙が来たら、一度紙に写し取って何度も考えます。見た感じで決めることもありますが、挿しすぎてもいけないですし、少なすぎてもいけない。この着物を着て歩いたときに、ほどよく動きが出て、なおかつ元の絵を邪魔しないような位置はどこだろうと考えています。

宮下 それが絶妙なバランスだといつも感じます。先ほど話したように、図案は私の手を離れればもう私は全く指示など出す機会がないんです。その先は型紙師さん、染師さんを信頼するしかない。だからこそ出来上がった時に自分が思いもしないような感性を感じられて、感動するのだと思います。

絵柄に「生」を感じられるか。

——基本的な質問なのですが、型紙の彫師さんと染師さん、あるいは仕立ての職人さんなどが、互いにコミュニケーションを取ることはあるのでしょうか?

根橋秀治 ないですね。自分たちはいかに綺麗に染めるかっていうだけしかないんですよ。逆に、宮下さんが苦労されて描かれたんだなというようなことも、染めている時は失礼ながら一切考えません。ただ綺麗に染める。それだけです。

宮下 それがいいのだと思います。私自身も、いかに綺麗な形を描くかということに集中します。型紙の彫師さんを含め、それぞれが「美しくしよう」という思いで、それぞれの仕事にひたすら打ち込んだことの掛け算によって、こうした美しい着物ができあがるのだと思います。

根橋亮一 逆に「ここに(色を)挿していいですか?」なんて聞いたら、いろいろ崩れちゃう気がしちゃいます。

根橋秀治 仕立て屋さんによっても、できあがりはまったく違いますしね。

小川 とはいえ、原画の中に美意識が表現されてなければ、私はいくら職人の技術が良くても出来上がったものに美しさはないと思うんですね。それは誰にでもできることじゃないし、いわんやパソコンではできない。デジタルでつくったものは、柄が「生きて」いないんですよ。形はできているかもしれないが、絵が生きてない。

宮下 その点は現代ではなかなか理解していただけない点でもありますね。目に見える形はできていても、その形の中に「生」を感じられるかどうか。先ほどの話のように、美意識というものを核にして、多くの手仕事によって生み出されたものは、やはり線が「生きて」いるんです。それはパソコンやインクジェットプリンターではできない。

根橋秀治 例えばこの葉脈の線があるじゃないですか。その動き一つとっても、プリンターとは違うものがあると思う。

根橋亮一 プリンターでも綺麗なものはできるかもしれないですけど、やっぱりただ「綺麗」というのと手で染めた綺麗さには違いがあると思っています。手仕事によるムラだと言われればそうなのかもしれないですけれど、そこにしかない美しさもあると僕は思っています。

「これでいいと思ったら、そこで終わっちゃう」

——伝統を守り伝えることと、新たなことに挑戦すること、たとえばこれまでにない染め方や新しい図案にチャレンジすることなどは、どういう関係にあるのでしょう。

根橋秀治 伝統工芸品というのは、たとえ400年前に始まったものであっても、その当時はやっぱり最先端の技術だったと思うんですよね。材料など、周辺的なことはだんだん変わっていったとしても、私自身、「これでいい」と思うことってないんですよ。「これでいい」って言ったらもうそこで終わっちゃう。そういうふうにして脈々と続いてきているのかなと思います。

根橋亮一 父が言うように、チャレンジして次に繋げていくことも絶対大事だと思います。ですがその前に自分の場合は、父がいて一緒に仕事している立場なので、基礎をしっかりさせて、その上でチャレンジしていきたいなという思いがあります。中身がないのにチャレンジばっかりしてもどこにも通じないと思うので、しっかりした技術を習得して、そこから広げていくことが大事だと思っています。

宮下 お二人がおっしゃるように、昔ながらの方法で続けていけば伝統は守られるわけではないということは、この柄が体現しているように思うんです。現代人の体型はおそらく江戸時代よりも身長がありますし裄丈も長い。そういう体型で着た時に見栄えがするにはどうすればいいかということを頭に置きつつ、現代のニーズに合う形で伝統を落とし込んでいったものが、この柄なのであって、プロセス自体は昔から変わらないけれど、現代に必要なものを汲み取り、形にしたものがこの浴衣なのだと思います。

私も、今後も描き手としていつもながら筆と墨で絵柄を起こしていくんですけれども、それでもやはり現代の女性が着て歩きたいなと思う着物を、自分の中できちっと咀嚼して絵にしていきたいと思っています。

小川 呉服屋としての私の立場からは、宮下さんには今後もぜひ感性を磨いていっていただきたいと思っています。根橋さん親子にやっていただいている仕事は、まさにテクノクラートだと思っています。その技術力をさらに上げていただく、つまりどういう下絵が上がってくるかわからないけれども「これは染められません」って言ったらそれは職人さんの負けになってしまう。ですので、どんな下絵が来たとしてもそれをクリアできる技術を持っていただかなきゃいけないと思っていますし、それを支援させていただきたいと思っています。

近代という時代は多くのものをもたらしましたが、それによって失われてしまったものも少なくなかったと私は思っています。明治以前の日本人の感性を、現代に昇華させていくような仕事をしていきたいと思っています。

取材・文・構成:安藤智郎(Tomoro Ando)/撮影:高橋マナミ(Manami Takahashi)

千和多染工Instagram:https://www.instagram.com/chiwata.kimono/

株式会社竺仙:https://www.chikusen.co.jp/

宮下真理子HP:https://www.instagram.com/miyashita_mariko